Il ne reste plus que quelques jours pour voir l’exposition La véranda, Gérard Traquandi à la galerie Laurent Godin, 36 bis rue Eugène Oudiné, 75013, Paris. L’exposition se termine le 2 juin.

Soit une grande toile (250 x 202 cm), sur le mur du fond de l’un des compartiments du vaste espace de la rue Oudiné, dans une exposition où l’accrochage, simple, aéré, joue tout à la fois sur l’homogénéité (uniquement la peinture abstraite récente d’un artiste que l’on sait aussi grand dessinateur et photographe) et sur les fortes différences de taille entre les œuvres.

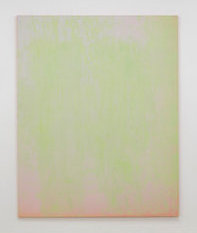

Au-dessus du bord inférieur du tableau semble sourdre, depuis une source invisible, comme une aube diffuse se lève sur l’horizon, un rose orangé, vif et délicat, dont la couleur de plus en plus rose et de moins en moins orangée au fur et à mesure que le regard monte le long de la toile, vient assez vite mourir dans la douceur des gris. La très faible épaisseur de la matière colorée, sa transparence, sa légèreté, suggère une nappe de peinture liquide répandue sur la surface horizontale, sans doute plusieurs jus de couleurs qui en partie se recouvrent, en partie s’interpénètrent, on ne sait. Quoi qu’il en soit, sur ce fond d’une fluidité et d’une transparence extrême, une couche picturale d’une nature assez différente vient prendre place, un vert frais, plus couvrant. Ces taches vertes, rares contre le bord supérieur de la toile, se densifient un peu plus bas, avant de descendre irrégulièrement comme la retombée d’un voilage déchiqueté, émietté, dispersé, dans un mouvement inverse de celui qu’on a d’abord cru voir avec l’émergence du rose, mais plus fréquent dans la peinture de Traquandi : « Mes tableaux sont souvent construits du haut vers le bas », dit l’artiste à Xavier Girard, ou encore, « Ça tombe », et « J’aime les dessins de chute ». On a parlé à l’instant de « fond » pour la couche qui nous a semblé première, mais le terme est sans doute inexact puisqu’il s’y produit cet événement majeur qu’est le surgissement de la lumière. Faire de la lumière avec un matériau opaque, c’est sans doute le défi qui traverse toute l’histoire de la peinture, et ce tableau se situe en cela, par la joie qu’il procure, bien au-delà de la simple virtuosité technique. La couleur, ici, semble s’épandre en une sorte de vapeur irradiante. Ou plutôt, « non la couleur, mais les rapports de couleurs », puisque telle est pour l’artiste la leçon des primitifs, entre autres de Cimabue dans les fresques de l’Eglise inférieure d’Assise.

Chacun, au cours du temps, construit son propre parcours à travers une œuvre, rencontrée à intervalle plus ou moins réguliers : pour moi, cette toile joue comme le pendant d’une autre, vue chez le même galeriste, en 2015, lors de l’exposition After the Dark. Encore un grand tableau, cette fois d’un bleu sombre, profond, parsemé d’éclats brunâtres. Dans le face à face imaginaire de ces deux toiles – et compte tenu des imprécisions de la mémoire, auxquelles nous expose encore plus l’absence d’image – je crois voir, tout simplement, le jour et la nuit, mais si fortement incarnés dans la peinture que l’abstraction semble ici faire l’économie des suggestions figuratives, les enjamber en quelque sorte, pour atteindre d’emblée à l’allégorie.

L’empreinte.

Pour parler de cette toile, et plus généralement de la plupart de celles qui sont montrées dans l’exposition, il faut revenir un peu en arrière, à l’incipit d’un ouvrage consacré aux œuvres de l’artiste entre 2009 et 2012.

« En janvier 2009, Marseille a été recouverte durant deux jours d’une épaisse couche de neige./Au même moment un changement s’est opéré dans le travail de Gérard Traquandi. Comme si l’ensemble des recherches de l’artiste se trouvait condensé et remis en jeu par la maîtrise et la libération d’une technique picturale, notamment l’empreinte et le report – mais toujours le plaisir de la permanence du motif. Ce livre retrace ce cheminement ».

Le principe est donc celui de la mise en contact de deux surfaces enduites de matière colorée, afin de recueillir sur l’une l’empreinte de l’autre. L’empreinte : soit « cette façon étrangement préhistorique d’engendrer des formes » comme l’écrit Georges Didi-Huberman, qui insiste par ailleurs sur sa dimension « heuristique », expérimentale. Le motif (« le motif me motive » s’amuse à dire Traquandi ) est alors une « trace », qui s’oppose, comme le montre dans un beau texte Baldine Saint Girons, au « tracé » du dessin (les dessins de l’artiste, à la différence de la présente exposition, étaient aussi montrés). « Un transfert s’effectue, écrit-elle, une union se réalise, qui ne passe pas par le bout du pinceau mais par une étreinte totale ». A partir de là tous les jeux sont possibles selon la nature du support appliqué, l’épaisseur de la peinture, les modalités de la prise d’empreinte. Ce qui est certain, c’est que l’effet obtenu échappe nécessairement pour partie à l’artiste, même si on peut penser que l’expérience lui confère une relative maîtrise du procédé, et que le repentir est impossible (tout autant d’ailleurs qu’avec la technique, qu’il a longtemps pratiquée, qui consiste à peindre sur un jus encore humide). Ainsi dans cette peinture si subtile dans le raffinement de la couleur, s’introduit une part d’imprévisible, et l’immédiateté d’un geste qui implique dans l’instant la surface dans sa globalité.

Sans doute a-t-on affaire, ici, à un trait récurrent de l’histoire de l’abstraction : le désir de s’affranchir des outils traditionnels, de trouver d’autres façons de déposer la matière colorée sur la surface de la toile. Cela va du dripping de Pollock aux coulures et nappages de Morris Louis ou Helen Frankenthaler, ou aux pliages d’Hantaï. Et si le jeu nuancé des fonds colorés chez Traquandi l’éloigne radicalement de l’art, plus brutal, de ce dernier, on relèvera peut-être une lointaine parenté avec les motifs en éclats de certaines Mariales.

Paysages.

De façon automatique, quand on tente la difficile description de ces peintures qui échappent au langage, on se réfère parfois au paysage, on y voit des aubes ou des crépuscules, des collines ou des rivages. Dans le respect des présupposés modernistes selon lesquels il serait bon de s’en tenir à la littéralité de la peinture, de focaliser l’attention sur les conséquences formelles de la pratique picturale en écartant tout sous-entendu iconographique, on tente évidemment d’éviter cette facilité, de contraindre le regard et la pensée à ne pas trop s’écarter de ce qu’on voit. En vain, le plus souvent. Par exemple devant le plus grand tableau de l’exposition (240 x 340 cm), où une multitude de traces blanches qui semblent de passage glissent d’un bord à l’autre de la toile sur toute la surface d’un bleu doux, il est difficile de ne pas songer à l‘écume emportée par le vent, ou bien à des formes nuageuses naissantes éparpillées. Soit, à la mer, ou au ciel. Voire au ciel sur la mer, dans la mesure où, dans la partie inférieure de la toile, on découvre un bleu plus intense sur une bande étroite, la frontière entre les deux nuances pouvant alors esquisser quelque horizon brumeux. Le fait que la vision du blanc disséminé demeure absolument frontale du haut en bas de la toile tempère heureusement cette fâcheuse tendance à introduire partout de la profondeur…

On se trouvera cependant quelque excuse à la lecture de cette déclaration de l’artiste : « Le « You see what you see » de Frank Stella est un point extrême dans la tentative de toucher à une véritable abstraction. Tentative d’émanciper l’art de la nature. Je suis très impressionné par les tableaux à bande de cet artiste, mais pour ma part, j’ai toujours besoin de retourner au paysage, quand une série m’amène à un travail par trop mécanique, afin de prendre un nouvel élan. Ma peinture n’est pas abstraite… Disons qu’elle est non figurative » (Pébéo). En 2000, Philippe Dagen rend compte d’une exposition dans laquelle « les toiles s’appellent toutes Entre chien et loup, parce qu’elles évoquent le crépuscule, quand il prend possession des forêts et des montagnes. Ce ne sont pas des paysages au sens propre, mais des transcriptions lyriques de sensations éprouvées dans la nature ». Dans un entretien avec le même critique, en 2002, Traquandi confirme : « La présence physique, le rapport physique entre la peinture et la nature, ça, j’y tiens énormément ». On notera qu’il parle ici de « nature » et non de paysage, ce qui nous renvoie au fait que beaucoup de ses œuvres anciennes, alors parfaitement figuratives, concernaient non pas le paysage en tant qu’ « étendue de pays vue sous un seul aspect [comprenons selon un point de vue unique] », tel que le définissaient les anciens dictionnaires, mais plutôt des éléments isolés de ce paysage, des objets de nature, qu’il aime toujours à dessiner sur le motif. On pense entre autres à ces tableaux de fleurs, non sans rapport avec ses photographies, mais auxquelles la peinture donnait une étonnante présence charnelle, et que l’on a vu, à la fin des années 90, à la galerie Templon.

Dans l’article de 2002, Philippe Dagen écrit encore : « …les peintures immergent dans la matière : coulées et éclaboussures suggèrent la lumière dans la glace, l’eau sur la pierre, l’ombre entre les blocs ». Une telle description évoque la fluidité, l’impermanence. Il y eut, en effet, parmi les nombreuses métamorphoses de la peinture de l’artiste, l’avènement d’une série de toiles, dans lesquelles les motifs évoluaient sur le fond comme dans un élément liquide. Ce « monde flottant » s’est poursuivi quelques années dans les expositions successives de la galerie Laurent Godin. Sur des fonds pâles dont le gris se teinte de vert ou de rose, on reconnait encore des silhouettes de feuillages et de fleurs devenues semblables à des ombres. On trouvera surtout, en feuilletant par exemple l’ouvrage consacré aux dessins et peintures de 2001 à 2006, ces toiles traversées de traînées dansantes, qui semblaient entrer un instant dans le tableau pour poursuivre hors-champ leur envol erratique.

Parfois les motifs semblaient se préciser en signes, renvoyant à on ne sait quel signifiant. On s’éloignait alors tout à fait del’idée de paysage pour songer à des idéogrammes géants, qui rappelleront un peu plus tard à Baldine Saint Girons les « jeux de l’encre et du pinceau » de l’écriture chinoise.

L’histoire du rôle joué par le paysage dans la peinture abstraite serait aussi longue que l’histoire de cette dernière. On pourrait la faire commencer avec le récit bien connu de l’éblouissement de Kandinsky, entrant au crépuscule dans son atelier, devant un tableau qu’il ne reconnaît pas pour un paysage récemment peint, car il a été posé sur le côté (dans une conférence, en 2017, Traquandi accordait beaucoup d’importance à cet épisode). On pourrait la conclure provisoirement avec ce curieux épisode d’une «influence rétroactive» que raconte l’exposition actuelle L’abstraction américaine et le dernier Monet, soit celui de la réhabilitation tardive des Nymphéas, du fait de la sensibilisation du public à travers l’expressionnisme abstrait et les écrits de Clement Greenberg. L’ « influence rétroactive », dans cette perspective, concerne évidemment non pas le peintre mort depuis longtemps, mais le regardeur, et cela rejoint ce que dit également Traquandi lorsqu’il évoque la responsabilisation accrue de ce dernier devant la peinture abstraite (conférence, 2017). Le rapprochement, au sens le plus physique du terme, d’œuvres d’artistes qui n’ont jamais cité Monet – tel Clifford Still – et des grands Nymphéas et donc, par leur truchement, du paysage, trouble tout autant que la découverte du magnifique Tableau vert d’Ellsworth Kelly. Celui-ci, peint après une visite de l’atelier de Giverny, est comparé à « de l’herbe en mouvement sous l’eau » par son auteur, qui préféra cependant aussitôt l’oublier (« je ne l’ai pas jeté parce que je ne jette pas les choses »). Sans doute le paysage, à ses yeux, était-il bien trop présent. Entre ces deux moments, on rappellera seulement l’épisode américain de l’exposition Nature in abstraction au Whitney Museum, justement critiquée par Eric de Chassey, dont le commissaire revisitait l’histoire de l’expressionnisme abstrait américain à travers des titres tels que « la terre et l’eau », « la lumière, le ciel, l’air » ou « les cycles de la vie et des saisons »…

Du côté de l’abstraction européenne, on sait que Hans Hartung, par exemple, entretenait une relation passionnelle avec le paysage et la puissance des éléments. L’intérêt que manifeste Traquandi pour sa peinture fut à l’origine de l’exposition A double détente, Gérard Traquandi en face de Hans Hartung, chez Catherine Issert en 2016. La notion de « double détente » portait sur l’analogie entre la technique propre aux deux artistes, qui ont en commun de donner vie et profondeur à la peinture par des fonds très travaillés auxquels il superposent un motif exécuté rapidement, jeté sur la toile (ou du moins, en ce qui concerne Hartung, qui paraît l’être, puisqu’on sait qu’il a un temps utilisé la mise au carreau pour reproduire l’élan de dessins spontanés). Le second point de rencontre étant bien sûr le rapport privilégié que tous deux entretiennent avec la nature.

Enfin, il faut rappeler que le titre de la présente exposition, La véranda, est celui d’une nouvelle d’Herman Melville dans laquelle le personnage principal est le paysage. Dans cet étrange récit, truffé d’allusions mythologiques, littéraires et bibliques, autant que de traits d’humour, le narrateur – l’ écrivain lui-même – raconte qu’il a fait construire une véranda inhabituellement orientée au nord, mais face à un magnifique paysage, véritable « paradis des peintres ». Puis, ayant aperçu dans le lointain, depuis cette véranda, « certain objet mal défini » qui l’attire irrésistiblement, il décide de partir vers ce point mystérieux. A l’issue d’un parcours campagnard décrit comme une épopée, où sont évoquées les métamorphoses du paysage tout au long de la marche, il trouve une pauvre maison où une jeune fille, qui coud près de la fenêtre, rêve de connaître un jour certaine maison aperçue au loin, dont il ne lui dit pas que c’est la sienne. Il reviendra à sa contemplation première du paysage derrière la vitre de sa véranda.

Promenade.

Le parcours un peu erratique du visiteur dans un lieu qui s’y prête généreusement (ne manque, peut-être, qu’un peu de lumière naturelle…) prend la forme d’une promenade parmi les couleurs. On y expérimente mieux que jamais les rapports décisifs entre l’étendue de la matière colorée, les dimensions du support, et le corps de celui qui regarde. Concentration ou expansion, focalisation du regard ou effet d’enveloppement, comme on en éprouve devant la peinture de Rothko à laquelle Olivier Céna se plaît à comparer celle de Traquandi : « Les deux œuvres se ressemblent physiquement. Face à elles, le corps du spectateur se sent attiré, parfois élevé, parfois entraîné, ou pris de vertige, et le regard, pour peu qu’on soit attentif, est happé, plongé au cœur de la lumière, littéralement chaviré ».

Il y a d’infinies variations de bleu. Sur une grande toile (225 x 300cm) que balaient de larges vagues horizontales de vert et de bleu très sombres – un fond d’une profondeur d’abysse -, flottent des motifs lie de vin en légère épaisseur. Sur d’autres, ces motifs descendent en rideau sur un flux coloré tirant vers le turquoise ou le bleu canard.

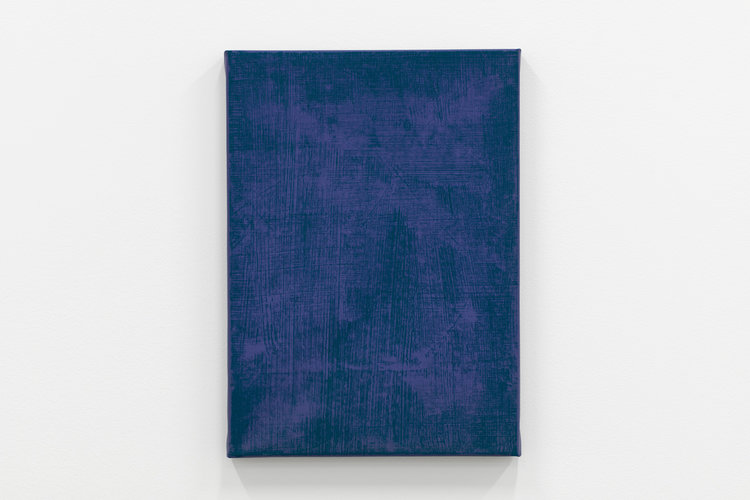

Alors que sur telle autre encore la couleur semble comme fatiguée, d’un subtil lilas foncé maculé de taches cendrées. Un tableau de petite taille (46 x 33,5 cm), d’un bleu intense sous un réseau violet, dont la surface est comme frottée de fine stries verticales, semble répondre, à travers la distance, à un autre (même format, même motif) d’un jaune-vert éclatant.

Il est aussi des œuvres dans lesquelles le fond coloré est biparti, dans des tons pâles sensiblement de même valeur claire. Bien que parfois soulignée par une ligne blanche un peu en retrait, la frontière entre les deux zones demeure indiscernable. Je me permettrai là un souvenir personnel : celui d’avoir longuement contemplé, à Coblence, à la confluence de la Meuse et du Rhin, le mouvement incessant et lent des masses d’eaux différentes en couleur et en transparence, qui semblaient rétives à se mêler, puis s’abandonnaient. J’avais pensé, bien sûr, à Monet, à Rothko. S’il m’est donné de revoir ce lieu, je penserai certainement à Traquandi…

On terminera la promenade devant un tableau d’une simplicité austère, car jouant sur une seule couleur, un ocre orangé dont quelques gouttes semblent s’être diluées dans le fond d’un blanc crayeux, que nuance à peine, dans l’angle droit, un rose tendre. Deux larges tombées du même ocre occupent le centre de la partie haute et la gauche de la partie basse, opérant un décentrement. De forme très vaguement rectangulaire, elles laissent par endroit transparaître le fond blanc. La couleur s’affirme encore sur une étroite bande à la frange irrégulière, jouant sur les bords le rôle d’un cadre, comme pour nous rappeler que, non, ce n’est pas là la superbe usure d’un vieux mur dans la lumière italienne, mais c’est bien d’un tableau qu’il s’agit.

Spiritualité ou matérialisme ?

Dans le livre que les éditions Rue Visconti ont consacré à la photographie de Traquandi, et de ses tirages selon l’ancien procédé de résinotypie avec l’aide de Michel Bertrand, l’artiste déclare, dans un entretien avec Anne Cartier-Bresson : « La présence physique d’une œuvre doit, à mes yeux, concurrencer celle d’un rocher posé là devant vous dans la lumière ». Bien que dans un autre ouvrage, une phrase de Baldine Saint Girons semble lui répondre : « Que se passe-t-il lorsque l’art prétend non plus imiter la vie, mais susciter directement le sentiment de sa présence, l’imposer à l’état naissant, lui conférer une qualité presque hallucinatoire ? Voilà un idéal autour duquel gravite le sublime de l’art dit moderne et qui explique son dédain de la figurativité ».

Traquandi rejoint-il, à travers la question de la « présence » cette dimension de la peinture abstraite que Eric de Chassey définit comme « spiritualisante »?

On notera que La véranda de Melville est le récit d’un double désir, en miroir, d’accéder à ce que l’auteur appelle à plusieurs reprise le « pays des fées », soit en quelque sorte un paradis, et se conclut, après une quête décevante, par le retour à une forme de contemplation qui tente désormais de se contenter du paysage réel, mais sans y parvenir tout à fait. Est-il en somme question de l’aspiration à quelque inaccessible transcendance? Cela n’est pas dit.

L’histoire de l’abstraction, comme le rappelle Eric de Chassey a souvent affaire à la question de la spiritualité, depuis la théosophie et l’anthroposophie chez Mondrian et Kandinsky (Du spirituel dans l’art), à la foi religieuse revendiquée un temps par Hantaï, en passant par bien d’autres exemples. Il s’agit là, à ses yeux, d’une abstraction qui « donne à ressentir du transcendant dans et à travers l’immanent » et qu’il qualifie de « spiritualisante », parce qu’elle incite, sans l’y contraindre, le regardeur à un exercice contemplatif susceptible de rejoindre une expérience mystique… à condition toutefois, comme l’auteur le suggère prudemment, d’avoir quelque disposition particulière pour celle-ci. Il insiste, dans cette perspective, sur les pratiques qui mettent en place « les conditions d’une auto-expression de la matière », ce qui est le cas de l’empreinte. Il veut voir dans « cette immersion dans la matière, au plus près des composantes prosaïques du monde et des choses » une ouverture à un « événement », soit à « la faculté de se tenir dans la plus grande proximité possible avec le moment presque insaisissable du surgissement de quelque chose plutôt que rien ». J’ignore quelle est la vision de Gérard Traquandi sur ce point, et même si la question l’intéresse. Il se définit volontiers comme « sceptique », et il me semble que l’évocation de la « présence » de l’arbre comme horizon désiré de sa peinture peut être entendue de manière tout à fait matérialiste. Il ne met au demeurant aucune majuscule au mot « présence ». Je relève cependant, dans l’un des entretiens cités plus haut cette réflexion : « La lumière est une affaire de spiritualité et non de météorologie »…

Sources

Images : site de la galerie Laurent Godin (laurentgodin.com) et quelques images prises sur le web.

Textes :

Gérard Traquandi. Dessins et peintures, 2001-2006, Onesta Press-Galerie Laurent Godin, 2006

G.T. Gérard Traquandi. Oeuvres – 01.2009, 04 2012, Baldine Saint Girons, « Contact, trace, tracé », éd. P., 20012

Gérard Traquandi. Photographies.Entretien avec Anne Cartier-Bresson, éd. Rue Visconti, 2011

Catalogue Gérard Traquandi. Dans le jardin des simples, Abbaye de Silvacane, 2017

Catalogue Alan Charlton et Gérard Traquandi, Fonds M-Arco, éd. P., 2011, Frédéric Valabrègue, » Le rouge est mis »

Conférence de Gérard Traquandi,Considérations sur une peinture qualifiée d’abstraite,2017, AFC, YouTube

Philippe Dagen » La peinture entre fabrication et invention », journal Le Monde, 18 septembre 2000, et « Gérard Traquandi, une nature d’artiste », journal Le Monde, 13 février 2002

A double détente, Gérard Traquandi en regard de Hans Hartung,galerie Catherine Issert, texte de Pauline Thyss, 2016, www.comitédesgaleries.com

Christian Gattinoni, Gérard Traquandi sur tous les fronts de la peinture, 2016, www.lacritique.org

Gérard Traquandi, une réalité ressentie! , www.pebeo.com

Olivier Céna, »L’eau, la terre, l’air, et le feu sacré », 02/10/2009,et autres articles sur le magazine Télérama.

Eric de Chassey, L’abstraction avec ou sans raison, 2017, éd. Gallimard

Catalogue Nymphéas. L’abstraction américaine et le dernier Monet, 2018 exposition au Musée de l’Orangerie, éd. La réunion des musées nationaux- Grand Palais. Eric de Chassey, » Monet, Still, Kelly : influence apparente versus émulation réelle »

Georges Didi-Huberman, L’empreinte, 1997, éd. du Centre Georges Pompidou