L’exposition Hicham Berrada 74803 jours à l’abbaye de Maubuisson prend fin dans dix jours, le 24 juin. Un ouvrage vient dêtre publié à cette occasion par les éditions Lienart.

Le temps du regard.

Présage (vidéo, 2017) est un état du travail que poursuit Hicham Berrada depuis plusieurs années et qui peut prendre différents aspects. Le principe consiste à provoquer des réactions chimiques à partir de substances inorganiques qu’il introduit, les unes après les autres, dans un milieu aqueux dont il contrôle les propriétés, le pH, la viscosité, la température, afin d’obtenir des « paysages chimiques » en mouvement. A partir de ce protocole, les formes produites dépendront du dispositif, du déroulement et de la durée de l’événement, perçu en temps réel ou différé.

On se souviendra peut-être des aquariums encastrés dans le mur d’une salle obscure à la Fondation EDF lors de l’exposition Climats artificiels (2015), comme une série de tableaux lumineux. Leur taille relativement modeste induisait avec le spectateur qui déambulait de l’un à l’autre, une relation d’intimité. A travers la paroi de verre, il contemplait, sous le faisceau d’un éclairage lunaire, autant de mondes clos de formes et de couleurs, et leur très lente évolution que rien ne venait accélérer ni interrompre.

Lors des performances, par contre, l’artiste agit devant le public, utilisant des béchers posés sur un plateau tournant devant une petite caméra, changeant parfois de récipient pour proposer de nouvelles configurations, tout cela à un rythme rapide. Les images captées sont projetées sur un grand écran, permettant aux spectateurs de suivre en temps réel les évolutions et mutations de la matière. En de multiples lieux, jardins de la Villa Medicis, Abattoirs de Toulouse, Institut Français de Casablanca, MACVAL en 2014, l’artiste était accompagné par le compositeur Laurent Durupt qui, dans une démarche comparable, produisait en direct les sons obtenus avec un hydrophone immergé dans un cristallisoir (voir sur Viméo le film réalisé au MACVAL). A Maubuisson, une performance semblable s’est déroulée à l’occasion de la Nuit Blanche en octobre dernier.

Dans tous les cas, Hicham Berrada, comme le jardinier qui compose, dans les deux sens du terme, avec la nature, en s’appuyant bien sûr sur l’expérience acquise dans la manipulation des diverses substances, ne fait que concevoir un programme propre à engendrer un enchaînement de phénomènes, en partie seulement prévisibles, et dont il est le premier spectateur.

Avec la vidéo projetée à Maubuisson dans les anciennes latrines de l’abbaye, la taille imposante de la projection et l’effacement du contenant induisent une relation, encore différente de celles précédemment évoquées, d’immersion visuelle dans un univers obéissant à des lois inconnues et dont la genèse nous échappe. Surgissements, collisions, concrétions, dilutions, se succèdent sans interruption. Pluies de paillettes ou de pétales, voies lactées, forêts de cristal qui s’élèvent soudain sur le fond puis disparaissent, serpentins aux brusques déroulements, fumées, fumerolles, brouillards épais, voiles de bulles, perles au sommet d’une tige comme un œil à l’extrémité d’une antenne, corolles de méduses, récifs coralliens en expansion, nuages tournant lentement sur un ciel nocturne traversé de lueurs d’orage… Deux aspects dominent : la stupéfiante animalité des mouvements de ces matières inorganiques, qui se déploient prudemment ou violemment, hésitent, s’élancent, procèdent par saccade, et la référence constante, sinon au paysage naturel, du moins à ses représentations. On songe aussi à ce qu’on pourrait appeler la survivance du paysage dans la peinture abstraite. Quoi qu’il en soit, peut-être, ressentira-t-on à la longue ce même sentiment de prodigalité vaine et d’invraisemblable gratuité qui nous saisit parfois devant le pullulement des formes naturelles, peut-être plus effrayant encore que le « silence éternel (des) espaces infinis ».

Le temps et la matière.

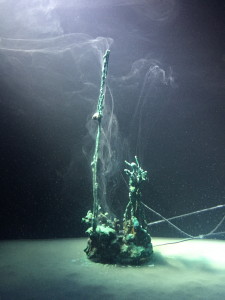

L’œuvre unique exposée dans la Salle du chapitre est encore un aquarium, celui-ci de très grande taille, dans lequel, devant une plaque de séparation laquée noire, se trouvent plongées deux concrétions artificielles de bronze obtenues à partir de cires perdues, et soumises à une électrolyse. Celle-ci « influe sur la corrosion du couple de bronzes qui lient alors leur destins en devenant l’un pour l’autre masse et martyr, selon l’expression consacrée en physique » (Aude Wyart). Par l’effet de la circulation des électrons de l’une à l’autre, la concrétion dite « martyr » se dégrade lentement, tandis celle dite « masse » s’enrichit. De légères fumerolles qui troublent le liquide accompagnent le phénomène. Sans l’accélération par l’électrolyse, le résultat obtenu au bout de 6 mois passés dans l’abbaye aurait nécessité environ 204 ans, soit les 74 803 jours qui donnent son titre à l’exposition. Il n’est évidemment pas indifférent que l’expérience se déroule ici avec le bronze, matériau noble par excellence et privilégié dans l’histoire de la sculpture pour sa résistance au temps, ni que les concrétions aient été réalisées par un procédé artistique traditionnel. L’œuvre suscite évidemment une méditation sur la perception élastique du temps, et sur le fait que la pérennité attribuée à certaines matières n’est qu’une illusion due à la brièveté de la vie humaine. Cependant, on ne saurait réduire l’œuvre à quelque forme nouvelle de memento mori, car si l’une des formes s’épuise, l’autre, on l’a vu, se régénère, conformément au mouvement et à la métamorphose incessante de toute chose.

Une mise en scène spectaculaire de la même expérience fut réalisée par l’artiste dans le parc du château de Versailles en 2017-18 lors de l’exposition Voyage d’hiver. Celle-ci était inspirée tout à la fois par le célèbre cycle de lieder de Schubert et la mélancolie des lieux à la saison froide. Hicham Berrada, l’un des dix-sept artistes invités à cette occasion, intervenait sur la périphérie du bosquet des Dômes, là même où Jules Hardouin-Mansart avait construit deux pavillons depuis longtemps disparus. Sur l’emplacement de l’un des pavillons furent érigées sept colonnes massives et sombres surmontées d’un toit doré et, enchâssés dans les colonnes, les aquariums cylindriques, « chambres climatiques » en acrylique, dans lesquels les concrétions de bronzes subissaient un vieillissement accéléré (Les matrices minérales). A l’emplacement de l’autre pavillon, dans l’aquarium d’une unique colonne, une forme en sel se dissolvait lentement (Equilibre saturé). L’ensemble évoquait « aussi bien le cosmos – les piliers de la création, que le monde sous-marin – les fumeurs noirs – rappelant que chaque élément physique de notre univers est en transformation permanente » (Yoann Gourmel). On précise que les « fumeurs noirs » sont des structures minérales découvertes dans les abysses, et décrites comme de véritables « oasis de vies » insoupçonnées jusque-là à de telles profondeurs, qui jouèrent peut-être un rôle dans l’apparition même de la vie.

Le temps et la lumière.

La vaste Salle des religieuses et sa lumière douce, tamisée par les vitraux et les étroites fenêtres que traversent, tout au long du jour, les rayons du soleil, avant de se projeter sur les carreaux intensément colorés du pavement, offrirait un étonnant observatoire des mouvements de l’astre diurne pour qui disposerait du temps nécessaire, ce qui n’est jamais le cas. En plaçant le long du mur une batterie d’appareils qui photographient image par image les jeux de lumière, pendant 24 heures condensées en 6 minutes, puis en projetant les films sur deux rangées d’écrans suspendus entre les colonnes, l’installation offre au visiteur la possibilité de contempler simultanément le phénomène naturel et son image accélérée 240 fois, d’où son titre Méditation x 240.

Si deux des trois créations inédites montrées à Maubuisson, Masse et martyr, et Le Jardin inaltérable pourraient, moyennant sans doute quelques modifications de détail, être montrées ailleurs, ce n’est pas le cas de Meditation x 240. Chose assez rare dans le travail de l’artiste, cette installation est rigoureusement in situ, conçue pour le lieu et en fonction du lieu où elle est montrée, entièrement déterminée par les qualités propres à ce lieu. Si le protocole est éventuellement transposable, l’œuvre, elle, ne l’est pas, et constitue bien sûr un hommage à l’architecture de l’abbaye. C’est aussi une ode à la simple beauté du jour, qui semble, du moins à première vue, s’opposer à la brutale inversion des rythmes circadiens qu’Hicham Berrada mettait en scène à la Biennale de Lyon en 2015, avec Mesk-ellil.

Mesk-ellil, (musc de la nuit) est le nom arabe pour désigner le Cestrum nocturnum, plante arbustive qui se caractérise par sa floraison nocturne et très odorante. Rassemblées dans de grandes cages de verre bleuté, les plantations étaient exposées pendant toute la nuit à des lampes horticoles. Plongées de jour dans une lumière de clair de lune, elles diffusaient ainsi leur parfum aux heures de visite de l’exposition. L’effet, lorsque le visiteur pénétrait dans la pièce, était saisissant, et la nuit suave et parfumée qui l’enveloppait soudain, d’une grande intensité poétique. Sans doute s’agissait-il d’isoler un phénomène naturel remarquable pour en souligner toute la magie. Mais pour cela, il fallait aller à l’encontre de ce qui fait justement le prix, à nos yeux d’occidentaux, de l’espèce végétale, au demeurant courante sous certains climats tropicaux et subtropicaux, en la ramenant, par cette « vie à l’envers », à la banalité d’une floraison diurne. La notice de l’œuvre, dans l’ouvrage récemment publié, souligne par ailleurs l’importante dépense énergétique nécessaire à l’installation « pour un simple parfum, diffus, invisible et évanescent ». On le voit, la relation que l’artiste entretient avec l’environnement naturel est complexe, et relativement inattendue au regard d’une attitude respectueuse plutôt consensuelle aujourd’hui dans le monde de l’art. Connaisseur attentif et averti des lois de la nature, il ne cesse finalement de les subvertir, ou de leur substituer ses propres protocoles. Les choses sont toutefois différentes avec Méditation x 240, puisqu’il n’est évidemment pas question d’agir sur le phénomène lui-même, mais seulement d’en expérimenter notre perception.

On notera au passage que l’intérêt porté par les artistes contemporains à la course du soleil, et plus généralement à l’astre lui-même, est assez constant depuis le mouvement de sortie des ateliers à la fin des années 1960 : observatoires de Robert Morris, Nancy Holt, David Nash, photographies de Barbara et Michael Leisgen, Nils Udo, Hiroshi Sugimoto, Rayons verts de Tacita Dean ou d’Evariste Richer. On rappellera l’étonnant Interférence humaine dans la gravitation universelle de Giovanni Anselmo, qui photographie le soleil en train de se coucher au bout d’un champ en s’avançant au fur et à mesure que l’astre décline, dans la tentative, prométhéenne et bien sûr désespérée, de s’opposer aux effets de la rotation terrestre. Sans parler de bien d’autres travaux relatifs au soleil, jouant des brûlures ou des décolorations qu’il inflige (Dennis Hoppenheim, Charles Ross, Roger Ackling, Marie Lund), ou encore de la captation de l’énergie solaire (Erik Samakh, Thobias Rebergher, entre autres). Stéphane Thidet a travaillé avec les ondes sonores, pour nous heureusement inaudibles, émises par le soleil (D’un soleil à l’autre, dans la même l’abbaye de Maubuisson). Laurent Grasso a traduit en variations lumineuses les effets du vent solaire sur les grandes tours de Solar Wind. Olafur Eliasson a fait surgir un gigantesque soleil artificiel à la Tate Modern…

Avec Méditation x 240, deux temporalités sont introduites dans le même espace, la nôtre et celle de l’univers. L’une soumise aux lois de la nature, l’autre marquée au sceau de la fébrilité humaine. Deux temporalités contraintes de composer, car nous ne sommes pas dans une opposition binaire. Le regard du spectateur va de l’une à l’autre si tant est que l’on puisse regarder le temps et non seulement ses effets – mais le temps n’est-il pas ce que l’on perçoit dans le mouvement des choses ? Ce va-et-vient, accompagné par le corps tout entier, car la déambulation entre les colonnes et les écrans joue un rôle déterminant, génère une sorte de troisième temps, combinaison imaginaire des deux précédents.

L’attention manifestée par l’artiste à l’égard du visiteur qui ne peut disposer du temps offert autrefois en ces lieux par la vie monacale est peut-être ambigüe. Tout exercice contemplatif, toute méditation, impliquent inévitablement la durée, et ce concentré pour spectateur pressé n’est sans doute pas dénué d’ironie. Je ne crois pas que les intentions de Hicham Berrada relèvent de la critique de la civilisation contemporaine. Il n’empêche que si l’on pousse la lecture dans cette direction, on y verra bien un questionnement de notre rapport au monde. Cela dans une œuvre ouverte qui ne vise en aucun cas à démontrer, ni imposer une quelconque interprétation, d’une grande rigueur dans sa construction, et d’une extrême subtilité dans ses effets.

Le temps suspendu.

Dans la Salle du parloir, derrière les fragiles cloisons transparentes et dorées d’un film plastique, dans lesquelles le reflet de l’architecture est constamment troublé par le passage des visiteurs, se tient Le Jardin Inaltérable. Espace protégé que l’on ne pénètre que symboliquement équipé d’une charlotte, de surchaussures, d’un masque et de lunettes, qui soulignent combien notre intrusion d’êtres vivants dans ce lieu est sacrilège et risquée, tant pour l’absolue pureté de l’atmosphère qui est censée y régner que pour nous, exposés aux effets de l’éclairage bactéricide qui l’inonde d’une lumière inchangée, potentiellement éternelle. Ce jardin relève tout à la fois de l’histoire des religions, car c’est une image du paradis, et de la science-fiction. Un arbre unique, qui résume tous ceux qui produisent leurs fruits éternellement dans le séjour promis aux croyants, un olivier dans un grand pot protégé comme son tronc par une feuille d’or, y prospère sous une ampoule au sodium permettant la photosynthèse. Et puisqu’il n’est pas de paradis sans fleuves, tant dans la religion islamique, à laquelle l’artiste se réfère essentiellement, que dans la religion chrétienne, un écran vidéo sur lequel, grâce à un algorithme, se meut le cours d’une rivière immatérielle qui jamais ne s’altère, est accroché à la paroi. Pour construire le paradis « Dieu a réuni un mortier de musc, une brique d’or et une brique d’argent » selon un hadith, qu’évoque le mur de parpaings en construction au côté de l’olivier. Le thème de la clôture est également récurrent dans la représentation de l’Eden chrétien comme le montrent les études iconographiques. Nul n’y pénètre sans être élu, mais une fois dans le très inquiétant micro-univers construit par l’artiste, dont la lumière par trop dorée est aussi suspecte qu’était apaisante celle de la Salle des religieuses, on se demanderait plutôt comment en sortir… Ce jardin est un double artificiel de l’univers qui n’est pas sans faire penser au simulacre produit par la machine de L’invention de Morel d’Adolfo Bioy Casarès. « Les œuvres de Berrada, écrit Eric de Chassey, sont des paradis pour l’anthropocène ».

Le temps de l’entropie.

Fonction qui définit, en thermodynamique, l’état de désordre d’un système, augmentant avec ce désordre lors de changements irréversibles, l’entropie, résumée sommairement en dehors de toute rigueur scientifique, désigne la dégradation de l’énergie et la propension des systèmes organisés à se désorganiser jusqu’à l’inertie. On ne saurait retracer ici – on en serait d’ailleurs bien incapable – dans toutes ses nuances, ses interprétations, ses malentendus, ses contradictions, la trajectoire zigzagante de la notion d’entropie depuis la physique (Boltzmann, 1877), à travers les sciences humaines (Lévi-Strauss, 1955), jusqu’au champ de l’art (Robert Smithson, 1966). On se contentera de quelques citations.

Convaincu que la diversité des cultures est nécessaire au progrès, mais qu’elle est aujourd’hui gravement menacée, entre autres par l’hégémonie de la culture occidentale, Lévi-Strauss pense que la fonction de la civilisation est au fond « de fabriquer ce que les physiciens appellent entropie, c’est-à-dire de l’inertie » et que la nôtre est fortement entropique. Au point de débaptiser par un jeux de mot son propre champ d’étude « plutôt qu’anthropologie, il faudrait écrire « entropologie » le nom d’une discipline vouée à étudier dans ses manifestations les plus hautes ce processus de désintégration » (Tristes tropiques, 1955).

Quant à Robert Smithson, ce qu’il nous décrit, c’est « un univers en mouvement, travaillé de l’intérieur par un principe d’instabilité et d’usure permanente, auquel la science avait donné le nom d’entropie » (Jacques Leenhardt). Avec le texte « Entropy and the new Monuments », en 1966, Smithson introduit cette notion dans le discours sur l’art. L’application des principes de la thermodynamique conduit, selon lui, à la dégradation irréversible de l’univers : « l’entropie pour Smithson est un modèle paradoxal qui caractérise à la fois l’inertie, la solidification et la cristallisation, mais aussi l’anéantissement » (Gilles A. Tiberghien).

Ce concept prit une importance qui devait largement déborder le champ du Land Art. J’ai eu récemment la surprise, en préparant l’article consacré dans ce blog à Kirkeby, de trouver dans le recueil de ses textes, Bravura, l’évocation de la nécessité de « se défendre contre l’entropie, contre la désorganisation du chaos, contre le manque d’orientation ». Auparavant, l’artiste précise, non sans humour, qu’il s’agissait là, dans les années 1960 d’un « mot-clé à un moment où ce concept me préoccupait, dit-il, comme il nous préoccupait tous » : « J’écrivais des livres avec le mot « entropie » (Dans le désert, Maigret rencontre l’entropie) avec l’exaltation que provoque la nouveauté ».

Or la notion d’entropie fait une réapparition assez spectaculaire dans la pensée d’Hicham Berrada. A première vue, comme une sorte de repoussoir : aux formes naturelles ou aux artefacts qui se dégradent inévitablement « jusqu’à rejoindre l’informe dont ils ont été tirés », il oppose, dans un texte écrit avec Annick Lesne, « des formes durables, indéfiniment renouvelées qui ne subissent pas l’érosion ». Egalement théorisées scientifiquement, ces formes produites par « auto-organisation », pour peu qu’elles soient alimentées par des flux extérieurs, ont une faculté de renouvellement, et peuvent être perçues comme résistant à l’entropie. Les exemples naturels ne manquent pas, et les auteurs les énumèrent en les opposant aux formes inertes : « le relief d’une côte qui se renouvelle au gré de courants marins, opposé au relief d’une vieille montagne, qui ne connaît qu’une lente érosion irréversible ; les vagues de l’océan, opposées aux rides qui s’estompent à la surface de l’eau après qu’on a jeté un caillou, les méandres d’une rivière opposés aux rives d’un canal ; la dune mouvante qui se perpétue, sculptée mais aussi nourrie par le vent chargé de sable, alors que le palais redeviendra inéluctablement un tas de pierres sans ordre ni structure ». Une sorte d’immortalité par le mouvement en somme, une paradoxale pérennité des formes grâce à leurs métamorphoses, dans lesquelles on aurait pu voir au contraire un risque de disparition. La régénération naturelle par la reproduction est aussi aux yeux de l’artiste la façon dont les espèces vivantes – il s’intéresse aux fleurs en particulier – parviennent à déjouer l’entropie… mais il nous semble qu’il s’agit là de préservation de l’espèce, le sujet isolé restant, quant à lui, promis à la désintégration. L’entropie serait-elle alors simplement un autre nom, dédramatisé en somme, pour la mort ? Si l’on prend en compte le fait que l’exemple le plus significatif d’« auto-organisation » peut se trouver dans l’apparition de structures dans « un mélange contrôlé de réactifs chimiques », qui évoque directement Présage, ou que l’artiste a réalisé avec l’aide de Sylvain Courrech du Pont, à partir d’un modèle réduit du Palais de Tokyo placé dans un aquarium robotisé, des dunes de sables mouvantes projetées agrandies sur le mur du lieu lui-même (Infragilis, 2017), on voit la place déterminante que cette réflexion occupe dans son œuvre.

A la lumière de ce qui précède on est amené à percevoir assez différemment Le Jardin inaltérable. Ce serait, à l’opposé de « la Demeure du salut, de la Retraite, du Séjour Paisible » de la religion islamique, le théâtre d’un combat, tout à la fois existentiel et universel – à notre échelle et à l’échelle du monde -, en même temps que le révélateur de contradictions probablement consubstantielles à la notion même d’entropie. « Comment dompter la nature pour échapper à l’entropie, à l’inévitable dégradation de la matière physique ? », lit-on dans la notice consacrée à cette œuvre, définissant là sans doute l’aspiration fondamentale à l’origine de tous les mythes paradisiaques. Mais il semble que, dans l’œuvre elle-même, seule l’image de la rivière ou de la source qui perdure précisément parce que dans un état de mobilité perpétuelle, puisse donner le sentiment de déjouer l’inexorable glissement vers l’inertie. Les modes de protection de tous les autres éléments, la feuille d’or en particulier, la cage de Mylar qui clôture l’installation, ainsi d’ailleurs que l’idée même d’inaltérabilité, suggèrent plutôt une immobilité définitive (et, au-delà, ce que peut avoir de mortifère l’aspiration religieuse à la béatitude éternelle ?). Il n’y a qu’un pas, ici, de la négation de l’entropie à la dystopie. Dystopie pleinement assumée à juger par la conclusion de la notice : le visiteur de « cette nature incorruptible, figée pour l’éternité (…) découvre alors que sous des abords séduisants, Le Jardin inaltérable révèle une nature sous contrainte, aussi vulnérable que délétère ». Ou encore, pour dire la chose autrement, que l’on ne saurait se protéger de la mort sans s’exclure de la vie.

A la sortie de ce sas inquiétant, et se dépouillant des contraignants oripeaux de son équipement stérile, le visiteur pourra retourner dans la Salle des religieuses, pour voir où en sont les courses respectives du vrai soleil et de son image, et s’attarder encore entre deux temps comme entre deux eaux.

N.B.

Pour l’auteure de ces lignes, qui publiait naguère L’idée de nature dans l’art contemporain, il semble que la notion même de « nature » dans le champ de l’art connaisse aujourd’hui une évolution singulière. L’on entend sans doute toujours par là l’ensemble des objets relevant des règnes observables par tout un chacun, minéral, végétal, animal, voire des composants du paysage au sens le plus traditionnel du terme, mais cet ensemble s’est singulièrement élargi, englobant microcosmes et macrocosmes, le plus souvent par le truchement de la science. Outre certaines des thématiques solaires évoquées plus haut, on pourrait citer, dans le plus grand désordre, les images de Melik Ohanian filmant les transformations du césium de l’état solide à l’état liquide ou travaillant sur une possible collision de la Voie Lactée avec la galaxie d’Andromède, à partir d’hypothèses de la NASA, laquelle a réalisé par ailleurs les enregistrements de la planète Jupiter qu’utilise Ann Veronica Janssens pour immerger le visiteur dans un environnement sonore. On évoquera encore l’intérêt que manifeste cette artiste, ainsi que Marc Couturier, pour l’étrange substance qu’est l’aérogel. Ou les photographies de cultures de champignons qui se nourrissent de la matière même de l’œuvre d’art montrées tout récemment à la galerie GB Agency par Dove Allouche … Il y a lieu aujourd’hui de revenir sur « l’idée de nature » dans une perspective différente de celle qu’induisait le mouvement de sortie des ateliers des artistes du Land Art et de leurs contemporains, même si dans celui-ci – la référence à l’entropie en est un exemple – on pouvait trouver les germes du rapport entre art et science tel qu’il se dessine aujourd’hui. Mais ceci est une autre histoire.

Sources :

Dossier de presse de l’exposition Hicham Berrada. 74803 jours, Abbaye de Maubuisson, 2017-2018.

Hicham Berrada, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition à l’abbaye de Maubuisson, 2017-2018, éd. Lienart, textes de Eric de Chassey, Alexia Fabre, Annick Lesne et Hicham Berrada, notices par Aude Wyart, entretien avec Mouna Mekouar.

Voyage d’hiver, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition dans le parc du château de Versailles, 2017-2018, éd. Flammarion et Etablissement public du château de Versailles, 2017. Textes de Catherine Pégard, Céline Minard, Yoann Gourmel, Rebecca Lamarche-Vadel, Jean de Loisy, Alfred Pacquement, Alexandre Maral.

Climats artificiels, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition à l’Espace Fondation EDF, Paris, 2015-2016.

« Présages », une performance de Hicham Berrada (20/09/2014), mise en musique de Laurent Durupt, réalisation Guillaume de la Forest Divonne, production MACVAL, 47 minutes.

Jardins des pays de l’islam de Cordoue à l’Inde, 1982, La chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon, catalogue.

John Priest, The garden of Eden, Yale University Press, New Haven and London, 1981.

Sur l’entropie :

Gilles A. Tiberghien.- Land Art, éd. Dominique Carré, 2012 (éd. originale 1993)

Jacques Leenhardt.- « Sur l’entropie et le paysage : à propos de Robert Smithson », in Images re-vues, 2016, journals.openedition.org

Robert Smithson. Une rétropective. Le paysage entropique, MAC, Marseille, 1994

On signale la récente parution de Robert Smithson : Mémoire et entropie, aux éditions les presses du réel, sous la direction de Jean-Pierre Criqui et Céline Flécheux.

Images : photographies de l’auteure, à l’exception de la seconde image de Présage, de la première de Voyage d’hiver et de la Biennale de Lyon, prises sur le Web.