C’est la vidéo d’Adrien Missika, Darvaza, déjà montrée en début d’année à la Fondation EDF, qui introduit l’exposition Sublime. Les tremblements du monde au Centre Pompidou-Metz. Dans le Turkménistan, non loin d’un village aujourd’hui rasé, sur un sol sans végétation aucune, uniformément plat, sous une lumière verdâtre et crépusculaire, se dessine le contour irrégulier, découpé avec une incroyable netteté, d’un cratère rougeoyant. L’apparition, en l’absence de tout relief volcanique, de ce gouffre de feu, semble irréelle et d’une saisissante beauté. De fait, ce prodigieux phénomène n’est en rien une irruption, mais la combustion continue du méthane s’échappant dans une cavité due à un effondrement de terrain, d’environ soixante dix mètres de diamètre et profonde d’une trentaine de mètres. Depuis 1971, sans discontinuer, les flammes lèchent les parois caillouteuses de cette « porte de l’enfer ».

Le visiteur sera ainsi confronté, au moins dans la première partie de l’exposition, à une forme particulière du sublime, celle du « sublime naturel », qui désigne les spectacles les plus sauvages que nous offrent, ou nous imposent, les caprices de la nature : tempêtes, foudre, volcans, flots déchaînés, avalanches, tremblements de terre, entre autres. Mais, puisqu’après tout il se trouve dans un musée, loin des déchaînements de la terre et du ciel et protégé de leur violence, cette expérience sera en quelque sorte médiatisée par la vision d’autrui, essentiellement – mais, on le verra, non exclusivement – par celle des artistes.

Par ailleurs, il est possible que la fournaise turkmène soit fort peu naturelle et qu’elle ait été le fruit de l’imprudence humaine. Des forages ayant provoqué l’effondrement du sol, il aurait été décidé d’enflammer le gaz qui s’en échappait, dans l’espoir trompeur que celui-ci s’épuiserait assez vite. Ainsi Darvaza nous introduit également à la thématique seconde de l’exposition, qui traitera de l’anthropocène, où l’on verra que l’homme à son tour a la redoutable capacité de susciter ces « tremblements du monde ».

La question du sublime

L’histoire du sublime remonte au traité, relatif à la rhétorique – éloquence et poésie -, consacré à cette notion par Longin ou le Pseudo-Longin, au début de notre ère. Le « sublime naturel » se précise au XVIIIème siècle à travers les théories d’ Edmond Burke avec la Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau (1757-59) et d’Emmanuel Kant avec la Critique de la faculté de juger (1790).

Toutefois, si le « sublime naturel » est essentiellement pensé au XVIIIème siècle, l’émotion qu’il décrit remonte bien plus haut dans l’histoire. Il n’est pas de réflexion sur la question du sublime qui n’en passe par le « Suave mari magno… » de Lucrèce, ces quelques vers du De natura rerum : « Qu’il est doux, lorsque sur la haute mer les vents agitent les flots, d’assister de la terre aux rudes épreuves d’autrui ; non que cette souffrance soit un plaisir si grand, mais qu’il est doux de voir à quels maux on échappe ! ». Cette délectation avouée dans la contemplation d’un possible naufrage aura suscité bien des commentaires, les uns réduisant le plaisir éprouvé au sentiment qu’a le spectateur de son propre salut, ce qui est effectivement le premier propos du texte, les autres évoquant les effets, en particulier sur la création artistique, d’un mouvement moins égoïste d’identification aux victimes. Dans les deux cas, pour que le sublime opère, il faut qu’entre la catastrophe et son témoin soit maintenue une certaine distance. C’est la condition indispensable pour éprouver le « plaisir négatif » ou « delight », « délice », selon Burke, qui précise : « lorsque le danger ou la douleur serrent de trop près, ils ne peuvent donner aucun délice et sont simplement terribles ; mais, à distance, et avec certaines modifications, ils peuvent être délicieux et ils le sont, comme nous en faisons journellement l’expérience ». Distance pour le coup encore plus marquée, redoublée pour ainsi dire, quand il s’agit de la représentation de la catastrophe, réelle ou imaginaire. On parlait de «sublime pictural » quand la peinture régnait encore sur les autres arts, pour désigner la fascination exercée sur le regardeur, incapable de «s’arracher à ce spectacle mêlé de plaisir et d’effroi », comme l’écrit Diderot dans le Salon de 1767, à propos des tableaux de Joseph Vernet. Car du naufrage du De natura rerum à ceux représentés dans les tableaux de Vernet, bien du temps a passé et l’étrange sentiment évoqué par Lucrèce a clairement pris la forme d’une émotion esthétique dans le commentaire admiratif du philosophe : « tout ce qui étonne l’âme, tout ce qui lui imprime un sentiment de terreur conduit au sublime ».

Quant à la complexe opposition du sublime et du beau, Baldine Saint Girons en donne un commentaire accessible et imagé : «… lorsqu’il assume les risques de la grandeur démesurée, de la laideur apparente, de la vertigineuse obscurité ou d’une simplicité rudimentaire, le sublime menace très directement le beau. L’univers quasi objectif du beau ne se caractérise-t-il pas par l’équilibre des formes, l’offrande continue de la délectation, une clarté radieuse et la splendeur de variations progressivement renouvelées ? ». (Le paysage et la question du sublime).

On notera encore que si l’on différencie toujours l’utilisation courante du mot « sublime » pour qualifier ce qui est ressenti comme suprêmement beau, avec l’usage qu’en fait la philosophie qui l’oppose au contraire à l’idée du beau, il n’en reste pas moins que ces deux significations, la vulgaire et la savante, se rejoignent sur un point : l’extrême de la beauté et le terrible du sublime sont tous deux susceptibles de provoquer la sidération.

Iconographie de la catastrophe.

L’une des vertus de l’exposition, outre qu’elle souligne d’étroites correspondances entre des œuvres anciennes et l’art contemporain, est de mêler des catégories d’images que l’on a peu l’habitude de rassembler : les productions artistiques y côtoient d’une part des objets de curiosité, telle que les images peintes à la main des lanternes magiques, et d’autre part des documents dont la fonction était essentiellement informative, de nature touristique ou scientifique. Entre ces diverses formes, les frontières paraissent fréquemment poreuses.

Toute une iconographie populaire de la catastrophe décline des récits tantôt imaginés et tantôt véridiques. On connaît le « succès », si l’on ose dire, des représentations du tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Il est généralement rappelé que la publication du traité de Burke est survenue peu après cet évènement auquel Kant, par ailleurs, consacra deux textes : « Persuade-toi que la Terre est dans ses profondeurs comme à la surface, partout pleine de cavernes où soufflent les vents » écrit-il, décrivant ces cavités « pleines d’un feu ardent (…), qui n’a besoin que d’une légère simulation pour faire rage avec furie alentour… »

Certains artistes, comme John Martin par exemple, pouvaient mêler peinture d’histoire, en particulier biblique, quête d’un succès populaire en phase avec les modes d’un temps amateur de cataclysmes, et recherche topographique. De ce peintre, d’ordinaire considéré comme « pompier », et dont l’incontestable succès dura peu, l’exposition ne montre que des gravures, et le catalogue une reproduction du grand tableau The Great Day of His Wrath. Peut-être inspiré de l’Apocalypse selon Saint Jean, (« le ciel se retira comme un livre qu’on roule »), ce grand jour de la colère divine y est évoqué par un cataclysme au demeurant indéterminé, tout à la fois volcan et tremblement de terre, par l’ouverture d’une immense faille dans un paysage de montagne, de rochers gigantesques roulant sur les pentes, de flammes montant d’un lac de feu dans le lointain sous de sombres nuages, et dans les premiers plans de petites figures humaines affolées. Cette œuvre où la violence et l’emphase sont servies – ou desservies – par une technique picturale plutôt conventionnelle, a fait l’objet d’une émission des Regardeurs, qui apportait un remarquable contrepoint à l’exposition, avec la participation de sa commissaire Hélène Guenin, et de l’artiste Laurent Grasso.

De ce dernier, l’exposition montre deux vitrines d’une série consacrée à divers cataclysmes attestés dans l’histoire par des récits tantôt exacts et tantôt légendaires. Sur un mode pseudo didactique et muséal, l’artiste joue dans chaque vitrine du décalage temporel entre la date de l’événement, inscrite sous la forme d’un néon, sa représentation dans un tableautin faussement ancien, et un prétendu vestige archéologique ou géologique.

Dans son Court traité du paysage, Alain Roger montrait bien comment les peintres de la haute montagne, dès lors que change la sensibilité à l’égard de ces paysages longtemps jugés « affreux », se trouvent assez vite supplantés par les photographes dont le travail se voulait dénué de toute ambition artistique et visait à informer avec la plus grande exactitude géographes et géologues, mais aussi à étonner un public d’amateurs qui n’avaient jusque là jamais eu accès à de tels spectacles. Par un étrange retour de choses, l’artiste Dove Allouche, dont l’œuvre énigmatique s’attache à l’histoire des techniques, s’empare de ces photographies pour en donner une reproduction virtuose par le dessin. Entreprise déroutante qui invite fortement le spectateur à explorer l’image et renouvelle ainsi, pour un public désormais blasé, le sentiment initial de stupeur et d’admiration qu’elle a pu naguère susciter.

D’après une héliogravure in « Haute Montagne » de Pierre Dalloz, 1931.

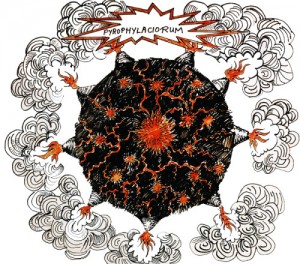

La diversité des genres évoquée plus haut est particulièrement manifeste dans la partie de l’exposition consacrée au thème du volcan. Les tableaux consacrés aux éruptions du Vésuve, tel celui de Pierre-Jacques Volaire y côtoient les dessins de son contemporain William Hamilton, aristocrate, diplomate, archéologue et vulcanologue, qui publie en 1776 ses Observations sur les volcans des deux Siciles, et une coupe de ce même Vésuve produite bien avant eux par le jésuite et savant allemand, Athanasius Kircher.

On découvre encore Katia et Maurice Krafft, vulcanologues qui ont rassemblé une somme prodigieuse d’informations, films et diapositives, ainsi qu’une collection de livres et d’images aujourd’hui conservée au Museum d’histoire naturelle de Paris. Prenant des risques extrêmes, le couple trouve la mort dans une nuée ardente au Japon en 1991. Si la fascination, scientifique mais aussi esthétique, qu’expriment les Krafft pour leur sujet d’étude relève incontestablement de l’expression du sublime, la distance que nécessite le « plaisir négatif » s’est trouvée ici dramatiquement abolie. Le risque et les attitudes humaines en face du risque, c’est encore le thème du film de Werner Herzog consacré à l’éruption annoncée de la Soufrière à la Guadeloupe (« documentaire sur une catastrophe inévitable qui ne s’est pas produite » selon son réalisateur). C’est le récit d’un parcours sous les fumées vers le sommet, dans les bourgs désertés où errent les bêtes, et des rencontres avec ceux qui ont refusé d’évacuer le site dont un paysan pauvre qui exprime une troublante acceptation du destin.

La vague.

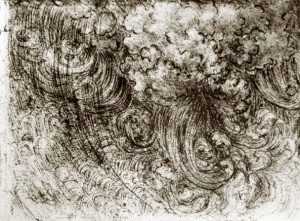

En ce qu’elle nous masque l’horizon, et tout repère dans l’espace, La vague de Courbet a pu être décrite par Céline Flécheux comme « l’envers du paysage » : « La saturation de l’atmosphère, l’excès de présence des éléments, la matière lourde et sombre de la vague affrontant la pesanteur d’un ciel surchargé nous arrachent brutalement à la quiétude du beau. Derrière la déception de ne pas contempler l‘endroit du paysage dans ses formes identifiables, on ressent l’imminence du surgissement de la laideur » ( Le paysage et la question du sublime). Dans cet exemple particulier, le « sublime naturel » ouvre la voie au « sublime pictural ». Il en va de même dans Le paysage marin avec tempête qui approche, de William Turner, visible dans l’exposition. Mais déjà dans l’un des dessins que Léonard de Vinci consacra au déluge, tout paysage reconnaissable était aboli, et les éléments indistincts semblaient se confondre dans de lourdes volutes étrangement décoratives.

L’un des intérêts de l’exposition, relevé plus haut, est de jouer du voisinage entre l’œuvre d’art et la production d’images populaires ou touristiques. Il arrive que les artistes s’emparent eux-mêmes de ces matériaux. Ainsi, dans ce qui me semble une des pièces phares, Susan Hiller présente, avec, On the Edge, une collection de près de 500 cartes postales montrant les vagues déferlantes sur les côtes anglaises. Ces photographies sont en général non signées et Susan Hiller dédie leur présentation, selon ses propres termes, aux « unknown artists ». Le thème éminemment romantique est sans doute banalisé par la répétition et la distance analytique (carte et classement géographique) propre à l’ art conceptuel, mais l’accumulation elle-même atteint, par son caractère obsessionnel et jamais fini – car il s’agit d’une œuvre évolutive – une forme inattendue de sublime.

Tout à fait à l’opposé de cette attitude paradoxale d’anthropologue distante et de collectionneuse acharnée est l’approche de Tadashi Kawamata. La gigantesque installation de celui-ci, qui travaille exclusivement avec des bois de récupération, nous fait en quelque sorte passer sous la vague, qui charrie au-dessus de nos têtes les débris d’un mobilier et d’un habitat détruits. Under the Water, montré dans un vaste espace voisin de celui de l’exposition, est la reprise et le spectaculaire développement d’une installation que l’on avait pu voir dans la cour de la galerie kamel mennour, hommage aux victimes du tsunami de 2011. Dans l’émission évoquée plus haut de Jean de Loisy, celui-ci exprimait une certaine gêne devant l’esthétique de l’horreur, dès lors qu’il pouvait s’agir d’évènements réels et récents. Malgré sa radicalité, cette vague de bois sous laquelle nous évoluons est exempte de toute complaisance morbide, et, au-delà des images « réalistes » véhiculées par les medias, atteint à une universalité en quelque sorte détachée de toute situation spécifique.

La fin du monde ?

La référence au cinéma – on parle ici des fictions projetées en salle – dans une exposition, donne le plus souvent à voir des œuvres tronquées. C’est le cas du film de Lars von Trier, Melancholia, dont nous sont proposées, en boucle, quelques images. De fait, une bonne partie du cinéma mondial, quelle que soit par ailleurs la qualité des réalisations, pourrait être convoquée au titre du sublime. Mais peu de films sans doute auraient la beauté formelle et la puissance sombre de celui-ci. Ni cette dimension méditative sur nos propres démons : Melancholia, le soleil noir, renvoie aussi bien à la planète Saturne qui va percuter la terre, qu’à la souffrance mentale de l’héroïne, qui, peut-être désire, voire attire, la catastrophe.

Le choix des œuvres montrées joue du contraste entre les différentes manières de mettre en scène la disparition de notre planète. A l’emphase wagnérienne de Lars von Trier s’oppose l’ironie de Jiri Kolar avec La pelle pour ramasser l’univers, ou de Jaume Xifra, présentant une image de la terre et quelques vestiges sous plastique sur un mode pseudo scientifique, lui-même passablement pauvre et vieillot (Reliquiae Terra, 1970). L’idée du sublime est ici prise à rebours, et la « passion morbide de l’Occident pour sa propre disparition » (Hélène Guénin , in Les regardeurs), désamorcée .

Hiroshi Sugimoto, au Palais de Tokyo en 2014, déclinait, par ses installations, avec un sens aigu de l’usure, de la ruine, du déchet, mais non sans humour, un grand nombre de modalités possibles pour la fin du monde. Cependant, les deux photographies montrées à Metz relèvent d’une toute autre inspiration, puisqu’elles font partie de la série des dioramas. On connaît l’intérêt des artistes pour les dioramas des musées de sciences naturelles ( Dominique Gonzalez-Foerster, Joan Fontcuberta, Victoria Klotz …). Si l’on est toujours heureux de revoir, dans les photographies de Sugimoto, comment le travail délicat du noir et blanc efface le côté «bricolé » des dioramas pour conférer à leur statique étrangeté un soudain réalisme, et cela sans rien effacer de leur naïveté, suffit-il qu’ils s’agisse de mondes disparus pour les qualifier de «sublimes » ? Il semble que l’exposition donne assez fréquemment à ce terme un sens élargi.

L’anthropocène.

Certains se souviendront peut-être de l’exposition de Kôichi Kurita, à l’Abbaye de Maubuisson, en 2014. A l’écart des autres flacons de terres collectées par l’artiste, celui prélevé sur le sol de Fukushima avant le séisme, s’intitulait Innocence, car pour lui « le crime est humain, la terre est innocente ». A l’opposé des formes du sublime, la sobriété de cet objet était extrême, mais l’artiste lui-même ne pouvait le commenter sans se laisser submerger par l’émotion. La catastrophe de Fukushima, tsunami et contamination nucléaire, est désormais le paradigme d’une conjonction mortelle entre le déchaînement de la nature et l’irresponsabilité humaine.

On connaît la fortune du terme « anthropocène », créé par le prix Nobel de chimie Paul Curtzen, pour désigner cette très courte et récente période pendant laquelle les activités humaines auraient si profondément modifié le système Terre, qu’elle serait comparable aux ères géologiques (on relève, dans le catalogue, un remarquable commentaire critique de cette notion par Jean-Baptiste Fressoz). Mark Dion, avec Deep Time Closet, construit un escalier dont chaque marche correspond à une ère géologique sur lequel une coulée d’asphalte semble se répandre depuis la plus haute marche, inquiétante invasion du bitume en même temps qu’hommage à l’oeuvre de Smithson, Asphalt Rundown, également visible dans l’exposition. Le visiteur qui pénètre, par une petite porte sur le côté, dans ce Placard des temps lointains se trouve confronté dans un espace confiné à un mystérieux ciel étoilé.

La forme la plus visible des effets de l’activité humaine est sans doute la dégradation des paysages, qui s’accompagne parfois de phénomènes catastrophiques pour l’homme. Ici encore, l’exposition mêle heureusement des photographies purement documentaires, en noir et blanc – telles celles des tempêtes de poussière du middle west, qu’on avait vu dans une exposition du Bal – aux images superbes et effrayantes, donc sublimes au sens le plus juste du terme, de Darren Almond, Richard Misrach, Edward Burtynsky…

Epreuve différente de celle montrée dans l’exposition.

De la question du sublime à celle de l’écologie : une articulation problématique.

La commissaire de l’exposition est certes convaincante quand elle développe l’idée que la vision alarmiste du monde engendre la nécessaire recherche de nouvelles voies, et suscite un principe de responsabilité. Mais le tournant imprimé au parcours de l’exposition m’a déroutée. Ce n’est pas la qualité des œuvres que je souhaite ici discuter, encore moins la pertinence qu’il y a à consacrer une exposition à la relation entre l’art contemporain et l’écologie, mais la juxtaposition de deux thématiques distinctes. J’avoue pour ma part, n’avoir pas toujours compris ce que le «réenchantement », « la sobriété heureuse », « le geste compassionnel », et « l’esthétique du care », ont encore à voir avec la question du sublime. Serait-on invité à quelque mea culpa pour s’être par trop adonné aux « délices de la terreur », et à faire preuve d’un engagement positif dans une hypothétique réparation, après un abus de « plaisir négatif » ? Pour intéressante que soient l’histoire des premières revues de l’écologie militante et les utopies de « l’architecture climatique », les salles consacrées à ces questions me semblent plutôt induire une perte d’intensité en s’éloignant du thème initial.

Certaines œuvres, cependant, nous y ramènent avec force. C’est le cas, par exemple, de la belle série Silueta d’Ana Mendieta. Moins, sans doute, en tant que prémices d’un « écoféminisme », qu’en raison d’un désir de fusion avec la nature si intense et si violent qu’il prend la forme d’une aspiration quasi sacrificielle à la disparition de soi. Dans ces photographies, les empreintes du corps de l’artiste, comme autant de gisants, se fondent avec la terre, le sable d’une grève, ou s’ornent et s’encadrent de fleurs et de feuillages comme dans un rituel mortuaire.

En ce qui concerne les photographies de Barbara et Michael Leisgen, même si l’on est loin d’une thématique de l’effroi, la dimension du sublime est présente sous la forme d’un lien affirmé avec l’infini du cosmos. On a souvent rapproché le travail de ces artistes du romantisme allemand, au sens où, pour celui-ci, l’humain fait partie intégrante de la totalité de l’univers. Par une sorte de négation de la perspective, une juxtaposition du proche et du lointain, leurs œuvres introduisent un trouble extrême dans la perception que l’on a des positions respectives du corps humain et du paysage, et par là de notre rapport au monde. Ainsi, dans le délicat et mystérieux Sauvez le soleil.

Dans le même esprit, la Terre protégée par le corps de Gina Pane, ou les Soffio et Soffio di foglie de Giuseppe Penone, empreintes du corps de l’artiste et de son souffle dans la terre d’une amphore géante ou dans un tas de feuilles, qui concluent heureusement l’exposition, se rattachent à cette thématique fusionnelle, relevant, selon les termes de la commissaire d’un « sublime réinventé ».

Le cas du land art.

Si l’on a cru pouvoir en esquisser la critique, on notera cependant que le cheminement, proposé par l’exposition, de la question du sublime à l’écologie militante en passant par « la tragédie du paysage », contribue à soulever d’intéressantes questions. En particulier en ce qui concerne le cas du land art, représenté sous forme de projets ou de photographies, puisqu’il s’agit d’œuvres in situ. Les exemples choisis montrent bien tout ce qui peut rattacher ce courant au sublime autour de trois thématiques essentielles.

Tout d’abord, celle de la catastrophe et de la destruction: la nature, sujette au cataclysme était, au yeux de Robert Smithson, citant Malcolm Lowry, un « maître cruel », et l’on sait la place que tenait pour l’artiste la notion d’entropie, soit la désorganisation jusqu’à l’inertie des systèmes organisés. Emprunt à la physique, mais coloré d’une connotation dramatique, dans sa pensée comme dans celle de Lévi-Strauss. Ce dernier, dans un jeu de mot que Smithson se plaisait à citer, considérant la fin prochaine des systèmes sociaux qu’il décrivait, se définissait, à la fin de Tristes Tropiques, comme « entropologue », plutôt qu’anthropologue. La reproduction de la diapositive du Partially Buried Woodshed, la cabane de bois partiellement enterrée réalisée en 1970, sur le territoire de l’Université du Kent (qui tentera ensuite de s’en débarrasser), présentée comme « anticipation du désastre », apparaît ici comme une forme dérisoire du sublime.

La seconde thématique est celle du mystère des origines. Un dessin de Smithson, qui s’intéressait à la controverse entre les théories « putoniennes » et « neptuniennes » à propos de la formation de la Terre s’inspire directement d’Athanasius Kircher, et renvoie le visiteur à la gravure de Kircher en amont dans l’exposition.

Enfin, la dimension sublime du land art se manifeste encore dans recherche d’un lien entre l’œuvre d’art et le cosmos (Observatoire de Robert Morris, Sun tunnels de Nancy Holt, Star Axis de Charles Ross…). Sur ce point aussi l’exposition est assez heureusement complétée par le catalogue. On y trouve la plus célèbre image de The Lightning Field montrant l’éclair qui s’abat sur le site, dans un nocturne artificiel obtenu par un filtre bleu. Le champ d’éclairs de Walter de Maria, quatre cents mats d’acier disposés sur un plateau du nouveau Mexique et susceptibles d’attirer la foudre, fut popularisé par les photos dont l’artiste a étroitement contrôlé la production et la diffusion. C’est sans doute l’œuvre du land art qui relève le plus évidemment du sublime, dont Longin comparait déjà les effets à celui de la foudre. Avec The Lightning Field, la volonté de placer le regardeur en état de sidération s’articule avec une thématique prométhéenne, dès lors que l’artiste tente de diriger, orienter, capter les forces naturelles.

Il est donc vrai que « les interrogations des artistes américains contemporains prolongent les interrogations mystiques et poétiques des romantiques allemands » (voir Olivier Schefer dans le catalogue, «Sublime et cosmos ») et plus généralement que leurs œuvres se rattachent pleinement à la catégorie du sublime. D’autres artistes, à propos de la relation au cosmos, auraient d’ailleurs pu être évoqués, toujours sous la forme documentaire : on songe par exemple à James Turrell.

Par contre la relation des land artists à l’écologie, n’est pas sans ambiguïté. Si les commandes relevant de la Land Reclamation, relative à la réhabilitation de lieux saccagés par l’industrie, en particulier minière, ont pu leur apparaître comme un moyen d’accéder à des sites et à des financements, le caractère dramatique de leurs projets ne va guère dans le sens d’un « réenchantement » et le souci de la nature (du moins d’une « bonne » nature) y a généralement peu de place… La réhabilitation du site de gravière, Johnson Pit # 30 ( du nom du puits sur lequel l’artiste est intervenu) par Robert Morris, avec ses troncs d’arbres sciés et créosotés, en témoigne.

Là encore, le catalogue clarifie les choses, avec la mise au point de Serge Paul (« Land art et écologie : vers une thérapie du paysage »). « C’est par la pratique, écrit-t-il, plus que par la conviction que ces artistes en sont venus à se préoccuper d’écologie ». Il montre en particulier comment certains ont dû se battre pour la protection de l’environnement… de leurs propres réalisations. Et comment, par un retournement inattendu, la notoriété venue, le public a pu se mobiliser devant la menace que l’industrie faisait peser sur certaines œuvres du land art autrefois critiquées pour la violence faite à une nature finalement et paradoxalement préservée du seul fait de leur présence.

Une exposition, en somme, d’une ambition presque excessive dans son souci d’embrasser des thématiques plus larges que ce qu’annonce son titre, mais riche en œuvres très diverses, en découvertes et en heureuses retrouvailles, ainsi que son savant catalogue. Il reste quelques jours à peine pour la voir.

Centre Pompidou-Metz, Sublime. Les tremblements du monde. 11 février-5 septembre 2016 et Tadashi Kawamata. Under the Water 11 février-15 août. Catalogue sous la direction de Hélène Guenin.

Autres sources :

Baldine Saint Girons, Le sublime de l’antiquité à nos jours, Paris, ed. Desjonquères, 2005.

Le paysage et la question du sublime. Musée de Valence, 1997.

« Du sublime chez John Martin », émission de Jean de Loisy Les regardeurs, France-Culture, 7 février 2016.

Images : recueillies sur le net ou photographies de l’auteur.