« Je filme lorsque la lumière s’échappe, se raréfie : à l’aube, au crépuscule, à l’heure bleue ou la nuit » dit Anne-Charlotte Finel. « L’heure bleue », c’était le titre d’un joli film d’Eric Rohmer (Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, 1987) dont les actrices guettaient à l’aube ce moment suspendu, silencieux, qui précède les premiers chants d’oiseaux. On est, avec la vidéaste, sur un tout autre registre, car s’il est des aubes dans son œuvre, celles-ci sont singulièrement crépusculaires.

La première fois que j’ai vu son travail, c’était au Musée de la chasse et de la nature, lors de la projection d’une série de films de jeunes réalisateurs autour de thèmes animaliers. Elle avait alors obtenu le prix Sommer pour Entre chien et loup, également montré lors de l’exposition hors les murs du Palais de Tokyo, « Le parfait flâneur », pendant la Biennale de Lyon 2015. J’ai ensuite revu ce film en 2016 à la galerie Jousse Entreprise, où j’ai aussi découvert l’extraordinaire Barrage. Il y eu ensuite La crue, et Molosses, au Salon de Montrouge. De toutes ces œuvres, une seule, La crue, est visible en ce moment à la galerie Edouard Manet de Gennevilliers, les autres étant, pour moi du moins, jusque là inconnues, et toutes datées de 2016. Ce qui témoigne d’une production intense.

Entre chien et loup : c’est, on le sait, une expression populaire très ancienne pour désigner l’heure ambiguë et dangereuse où la lumière insuffisante ne permet plus de distinguer l’ami de l’ennemi. Ici, sur une hauteur, un groupe de cervidés évolue dans une ombre qui va s’épaississant. Le spectateur mettra quelques secondes à distinguer dans le fond de l’image de grands immeubles éclairés qui révèlent la proximité d’une ville, alors qu’on aurait toutes les raisons de se croire, sinon en pleine forêt, car les arbres dénudés par l’hiver sont de faible envergure et la végétation assez pauvre, du moins en lisière d’un bois. Si l’on considère que la qualité première d’une image est une bonne définition, on est à coup sûr en présence d’une très « mauvaise » image : une poussière mobile plus ou moins scintillante, pixellisation trop visible qui évoque la « neige » des anciennes télévisions en panne, brouille la vision. La gamme de couleurs, restreinte entre un brun verdâtre et un bleu fade, tend vers un noir et blanc sans aucun contraste. Tandis que l’on s’efforce de percer la brume artificielle qui vient noyer les contours de toutes choses, et de comprendre où se trouvent exactement ces animaux fantomatiques étrangement proches des hommes, la silhouette d’un joggeur traverse tranquillement l’écran d’un bord à l’autre, au petit trot. Il passe au second plan, entre les biches et la métropole dont les lueurs dans le lointain s’affirment avec la tombée de la nuit, sans que cela au demeurant semble émouvoir les bêtes. Présence à première vue incongrue comme un trait d’humour involontaire, mais qui conclut au plus juste cette exploration d’un espace intermédiaire et mal différencié, zone sans caractère et par là ouverte à tous les possibles.

Ce qui est ici radicalement mis en cause, me semble-t-il, c’est toute l’histoire glorieuse de la conquête de l’image depuis le dix-neuvième siècle jusqu’à aujourd’hui, où la foi dans la technologie, relancée par le numérique, opère encore. Les biches aux oreilles dressées qui s’immobilisent face à la caméra m’ont rappelé celles que photographiait autrefois Georges Shiraz (évoqué déjà dans ce blog) qui, dans la fièvre de la découverte et des bricolages géniaux – une chambre installée sur une barque, des formes archaïques de flash, parfois déclenchées par l‘animal lui-même – saisissait pour la première fois, au tournant du XXème siècle, la vie nocturne au fond des forêt américaines, et fixait, dans des images d’une incroyable netteté, les silhouettes blanches des bêtes, parfois albinos, sur l’écran d’une nuit noire. Alors, chaque image était un rapt, une bribe arrachée au mystère, une sorte d’épiphanie, mais dont l’homme restait le maître. C’était la promesse que l’on verrait toujours plus, toujours mieux, et que, dans le monde naturel en particulier, Isis serait désormais contrainte de se dévoiler toujours davantage. Dans les films d’Anne-Charlotte Finel, au contraire, l’image tremblante peine à surgir, les formes se diluent dans le mouvement brownien de particules brillantes, et le spectateur se heurte à une sorte de refus, de dérobade, qui signifie que l’heure des conquêtes est passée. Que ce qui surgissait brusquement de la nuit dans sa splendeur tend désormais à nous fuir à nouveau. Que l’acharnement prédateur du regard est en fin de compte déceptif. Peut-être, contre la lassitude d’un voyeurisme repu, s’agit-il d’exciter à nouveau notre désir d’image, de nous contraindre, dans l’effort, à réapprendre à voir et de nous rappeler qu’il est encore bien des mystères qui nous échappent, bien des visions qui ne livreront que par bribes et dans la rétention leur part de secret. Et que c’est en cela précisément que réside leur mélancolique beauté.

2’23’ ‘, couleur, sans son

La présence animale est abordée de manière très différente avec les chiens de la vidéo Molosses : le contraste entre la bancheur des corps puissants, parfois zébrée par l’ombre des branches, et la nuit profonde qui les entoure, leur proximité avec la caméra qui fait que bien souvent ils demeurent en partie hors-champ, ainsi que leur agitation, la fièvre qui tantôt disperse et tantôt rassemble la meute, suggèrent la menace latente d’une chasse nocturne. Rien d’autre ne se passe pourtant, que ce violent clair-obscur.

Barrage est une installation vidéo (dispositif réalisé par Anne-Charlotte Yver) comprenant deux écrans en miroir, l’un au mur, et l’autre, plus petit, maintenu à une certaine distance du premier, offrant une vision par transparence. Celle d’un paysage irréel, en plan fixe, avec ses vestiges de constructions et ses squelettes d’arbres immergés durant des décennies dans un lac de barrage et ramenés au jour. Entre deux terre-pleins de boue craquelée en voie d’assèchement, un ruisseau serpente perpendiculairement au plan de l’image, et creuse la perspective jusqu’à la ruine d’une bâtisse aux murs déchiquetés au milieu d’une zone marécageuse. La photographie a quelquefois souligné cette réduction à l’essentiel qu’opère l’engloutissement prolongé d’un site (on pense à La vallée de la Maulde ou l’envers de l’eau en 1995, de Jacqueline Salmon, projet réalisé lors de la vidange du lac de Vassivière). Ici, le choix du point de vue unique où seul le tremblement de l’eau trahit le film, ainsi que la lumière, ni diurne, ni nocturne, qui semble émaner des flaques, évoquent plutôt ces images médiévales intemporelles d’un hiver plus symbolique que réel, associant le froid, la ruine, et la déréliction. A cette vision somptueusement tragique et d’une relative netteté, s’oppose la projection sur l’autre écran, d’une vidéo qui semble offrir des vues de détails du même lieu : mais, bien loin de préciser les choses, la succession de gros plans, sur l’eau et la boue, sur des vestiges de mur, sur des pierres qui semblent parfois des nuages ou sur des nuages étrangement minéraux, ainsi que le grain large et tremblant de l’image, tout cela donne l’impression que, plus on s’approche des objets, plus les contours de ceux-ci s’estompent et plus la vision se dilue, comme dans cet effet blow-up de l’agrandissement photographique qui fascinait naguère Antonioni.

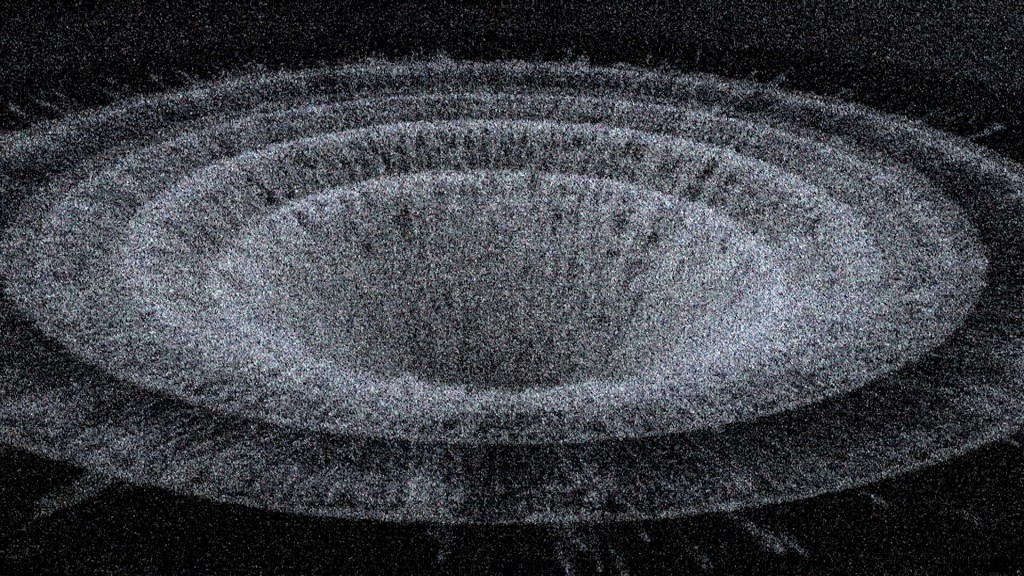

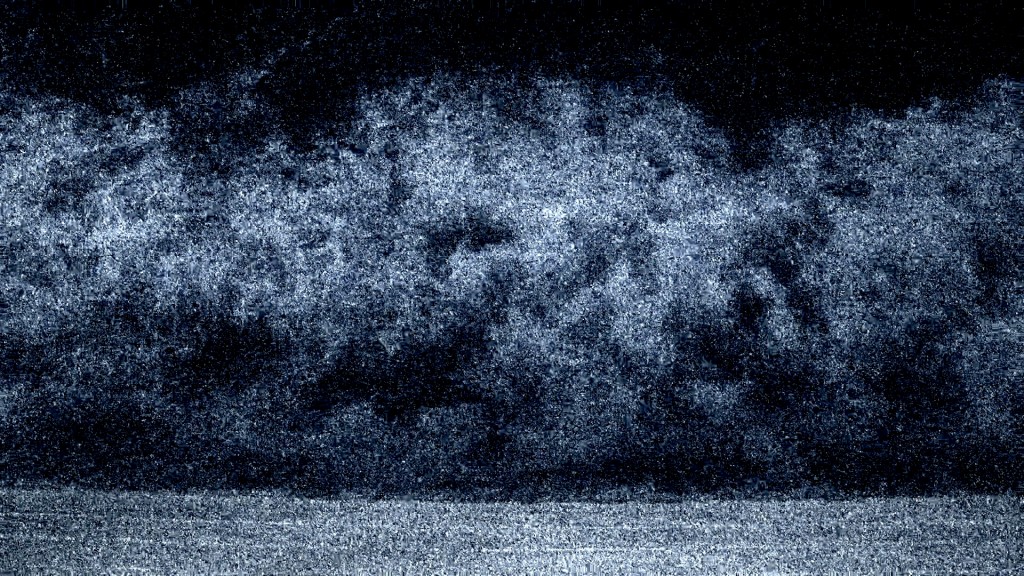

La dizaine de vidéos montrées à la galerie Edouard Manet à Gennevilliers jusqu’au 11 mars, la plupart sous le signe de l’eau, présentent presque toutes cette définition hésitante d’un monde qui se retire dans la nuit. Certaines conjuguent en outre la monumentalité à l’incertitude quant à l’échelle de ce qui nous est montré. Ainsi, avec La crue, l’eau se précipite dans un entonnoir de paliers concentriques, auquel le cadrage confère la majesté d’un maelström artificiel, mais dont la dimension nous demeure inconnue. Il en va de même pour les deux projections de boucles vidéo, Mur et Nébuleux, qui occupent l’une et l’autre la totalité de la paroi et sont animées toutes deux d’un mouvement continu qui suspend toute narration. Sur la première, entre une bande de ciel et une bande de terre absolument noire bordée par la ligne de crête irrégulière d’une végétation indéfinissable, une chute d’eau se précipite le long d’une muraille. Elle rebondit sur de multiples petits paliers, qui font songer aux cascades des jardins de rocailles, mais l’appareillage sévère et régulier qui se dessine sous la nappe liquide n’a rien de décoratif, et sa fonction reste inexpliquée. Sur la seconde, des nuées épaisses et sombres, furieuses, passent et repassent au-dessus d’une barre également noire dont on ne sait si elle est de terre ou d’eau, dans un monde réduit à deux éléments, balayé par un souffle sauvage, vent de genèse ou de fin du monde.

Entre chien et loup, entre le jour et la nuit, entre la couleur et le noir et blanc, entre la ville et la campagne, mais aussi entre la nature et l’artefact : dans ces paysages, dont l’homme s’est progressivement absenté – il était plus présent dans les toutes premières œuvres de l’artiste -, mais où il a laissé partout sa trace, qu’il a parfois entièrement modelé, les cascades dévalent des marches régulières, les eaux en crue s’engouffrent dans des déversoirs parfaitement circulaires, les astres sont des phares ou des fanaux. La lumière bleue prend des tonalités artificielles et les lueurs froides sont parfois celles des films de science-fiction, qu’évoquent aussi les stridences de la musique. Une dimension contemplative affirmée se manifeste pourtant dans certains paysages, tel que Neige : au premier plan une herbe sèche et rousse, au fond une montagne émergeant de la brume, entre les deux une vaste étendue masquée par le brouillard, et toujours cette vision troublée par une poudre scintillante, froide, qui enveloppe toute chose, masque les contours et les frontières.

En 2010, Anne Charlotte Finel avait filmé depuis la terre un cargo s’avançant, probablement sur un fleuve ou un canal, parallèlement au plan de l’image. La végétation de la berge étant assez haute pour le masquer, on ne voyait que le chargement de containers empilés qui glissait lentement, et déployait devant nous son impressionnante longueur, semblable à une ville en mouvement. Un instant, le bateau occupait exactement l’écran d’un bord à l’autre, avant de commencer à sortir du champ. Toute la séduction et le caractère onirique de ce bref évènement reposait, en somme, sur le choix du point de vue qui nous plaçait à la juste distance. Le Cargo de nuit, dans la vidéo visible à la galerie Manet, est filmé au contraire depuis la mer, qui occupe le premier plan, les côtes brumeuses se dessinant derrière et autour de lui. Le bleu crépusculaire est ici l’unique couleur, et le bateau surgissant de la brume est entouré par moment d’un halo sombre, comme on en voit à certaines photos anciennes ou aux sténopés, qui nimbe de nostalgie cette invitation au voyage.

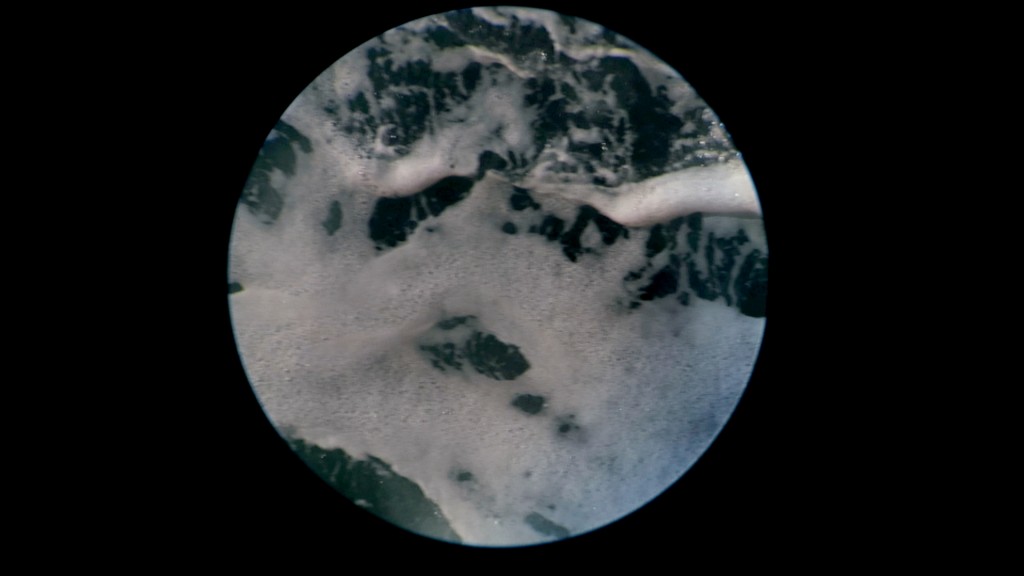

Il faudra se référer au site de l’artiste pour comprendre que Planetarium nous montre des images filmées avec une longue vue pendant un trajet en mer. Des eaux rapides, des plages d’écumes, des taches de couleur orange et bleue qui se fondent comme dans un coucher de soleil, parfois un reflet d’eau sépia derrière ce qui semble une vitre rayée. Le contour circulaire et la déclinaison des formes de l’eau font un instant songer aux tondi de Monet, série de Nymphéas dans laquelle les cadres ronds contribuent à la perte d’orientation spatiale. Et si une telle comparaison paraît incongrue, qu’on regarde, sur le même site, cette vidéo d’un gris délicat intitulée Brume (2010), où la camera s’attarde à saisir le reflet mouvant du brouillard sur une eau sillonnée au loin par ce qui semble être de minuscules canards moins distincts que leur sillage… Mais sans doute l’artiste a-t-elle choisi de s’écarter de cette vision rêveuse du paysage, au profit d’un art plus heurté, plus âpre, plus onirique aussi, en ce qu’il nous livre le moins possible de clés de lecture.

Dans la dernière vidéo de l’exposition, qui se déroule encore pendant un crépuscule, un gigantesque bâtiment cylindrique entouré de constructions rectangulaires parmi lesquelles se distinguent des bassins, est adossé à une colline en bord de mer. Sur la crête, une rangée de mâts, lampadaires ou poteaux électriques, se détachent sur le ciel bleu nuit. Le titre de l’œuvre se superpose très précisément à celui du tableau de Rembrandt puisqu’il s’agit d’une véritable Ronde de nuit. Sans nommer le lieu, l’artiste précise en effet : « J’ai filmé une centrale nucléaire inactive, employant uniquement de l’éclairage public. L’ironie est qu’elle n’a jamais produit d’électricité et doit être malgré tout protégée par les rondes de nuit des gardiens » (Le quotidien de l’art). La camera tourne autour du site, avec des effets de brouillages en vue rapprochée semblables à ceux déjà observé dans Barrage. Par moment, plus rien n’est distinct sur l’écran envahi d’une bruine tenace, hormis un unique poteau et une lumière diffuse au loin. Si l’on songe ici au pointillisme de Seurat, ce n’est pas de la peinture de ce dernier qu’il s’agit, mais de ses dessins dont la granulation sombre n’est due qu’à la mine grasse du crayon et aux aspérités du papier. Dans une superbe image, un impossible soleil se couche ou se lève au bout d’un chemin de lumière argenté agité par la vague, tandis qu’un deuxième astre, surgi sur le flan de la colline vient le rejoindre, et qu’une ligne de petites lueurs clignote sur la mer.

Anne Charlotte Finel ne nomme jamais les endroits qu’elle filme, afin d’écarter, dit-elle tout caractère documentaire. Il me semble toutefois reconnaître dans La ronde de nuit, la centrale nucléaire de Lemoiz, en Espagne, abandonnée à la suite d’évènements particulièrement violents, identification que semblerait confirmer une résidence de l’artiste non loin, à Saint Sebastien. Par contre, la plupart des lieux demeurent pour moi des énigmes. C’est en particulier le cas de Military Mountain, en raison une fois de plus de l’ambiguïté des échelles. Est-ce une montagne, dont la silhouette, par ses pentes abruptes et les plis peu vraisemblables de ses flancs ravinés évoquerait plutôt un iceberg, se dresse au milieu de l’image, ou n’est-ce pas plutôt un formidable engin de guerre, dissimulé sous une gigantesque bâche, emballé comme une œuvre de Christo ?

Pénétrer dans l’exposition à Gennevilliers, c’est pénétrer dans le secret d’une nuit sans sommeil, une nuit en devenir, agitée, inquiète, traversée de lueurs et transpercée par le son. Les vidéos d’Anne Charlotte Finel sont généralement accompagnées d’une musique de Luc Kheradmand. Celle-ci, unique pour toute l’exposition, brutale, stridente et sombre, saisit le visiteur dès l’entrée avec une telle puissance que l’on craint un instant qu’elle perturbe la vision des films. Il n’en est rien pourtant, un peu parce qu’on s’y habitue, un peu parce qu’elle s’accorde étonnamment au tremblement des images, à ce quelque chose de disharmonique au cœur d’une œuvre paradoxale qui, en même temps qu’elle invite à la contemplation prolongée, refuse tout apaisement au regard, où la mémoire de la peinture est à la fois présente et niée, où se déploie une étrange relation au monde conjuguant lyrisme et dystopie.

Exposition Anne-Charlotte Finel. Eclaireur. Commissariat: Lionel Balouin, Ecole municipale des beaux-arts, galerie Edouard Manet, 3 place Jean Grandel,92230, Gennevilliers, avec la participation de Marie Sommer, 12 janvier-11 mars 2017. Anne-Charlotte Finel est lauréate du prix du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine à l’occasion de la 61ème édition du salon de Montrouge.

Anne-Charlotte Finel est représentée par la galerie Jousse Entreprise, Paris.

Sources :

Site de l’artiste : www.annecharlottefinel.com

Dossier de presse galerie Edouard Manet janvier 2017

Dossier de presse Territoire, galerie Jousse Entreprise, janvier 2016

Daria de Beauvais, Anne-Charlotte Finel, catalogue du Salon de Montrouge 2016

« Focus sur Anne-Charlotte Finel, Entre chien et loup » Le point contemporain, www.pointcontemporain.com , janvier 2016

Pedro Marais, « Anne-Charlotte Finel : L’Heure Bleue », Le quotidien de l’art, en ligne le 13 janvier 2017

Images : captures d’écran communiquées par l’artiste ou empruntées sur son site. Courtesy de l’artiste et de la galerie Jousse Entreprise, Paris, et Tabakalera International Center for Contemporary Culture pour Military Mountain.