Le 18 septembre 2022 prendront fin les expositions Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade. consacrées à l’œuvre de l’artiste au Carroi, Musée d’arts et d’histoire, Chinon, ainsi qu’à l’écoMusée du Véron, Savigny-en-Véron. Un livre retraçant sa carrière vient d’être édité à cette occasion par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. L’auteure du présent blog, qui a écrit la partie principale de l’ouvrage, sous le titre La nature et son double, propose ici un choix d’extraits de son texte (passages en italique) commentant plus précisément quelques-unes des œuvres exposées dans les deux lieux. Seront également évoquées, pour mémoire, celles montrées au 24 galerie à Chinon en 2021 ou encore visibles à la Maison Max Ernst et Dorothea Tanning à Huismes, ainsi qu’au Château du Rivau à Lémeré.

Artiste autodidacte, Dominique Bailly, après une série de séjours dans le bassin méditerranéen, va s’installer en 1974 au cœur de la forêt bretonne de Quénécan. Elle occupe un second atelier dans les entrepôts du quai de Seine sur le bassin de la Villette, dont l’incendie en 1990 détruira la plus grande partie de ses premières œuvres. Ses ateliers successifs se tiendront ensuite à Eymoutiers, puis à Villemoujeanne, en Limousin, non loin du parc de sculptures de Vassivière. A partir de 2001, elle travaille au Paracaud, centre ostréicole, en Vendée où elle réside (elle empruntera un temps ses matériaux au monde de la mer et de la pêche – aspect de l’oeuvre non traité ici). En 2006, elle acquiert, avec Dominique Marchès, le Pin perdu, maison des artistes Max Ernst et Dorothea Tanning à Huismes en Touraine où elle fait construire son nouvel atelier. Elle décède à Huismes le 30 juillet 2017.

La tempête et le volcan.

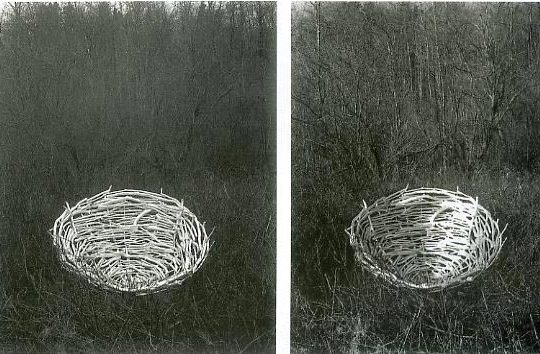

Dans son atelier dans la forêt, après s’être consacrée un temps au tissage, Dominique Bailly décide de travailler avec la nature qui l’environne, réservoir inépuisable de formes et de matériaux. C’est un tournant décisif dans son œuvre, qui sera désormais entièrement consacrée à la relation avec l’environnement naturel. Elle réalise d’abord des structures légères, qui prennent la forme d’architectures végétales de plus en plus construites. En 1987, une tempête endommage gravement la forêt de Quénécan.

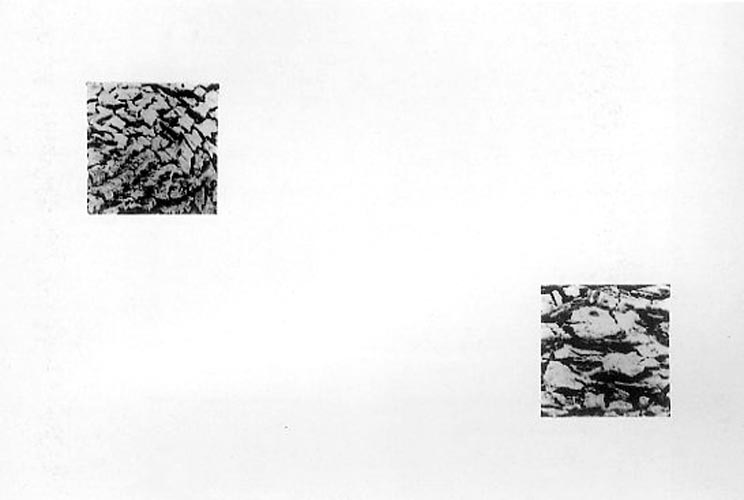

« L’artiste témoigne de la violente empathie qu’elle a éprouvé pour les arbres centenaires soudainement abattus, qu’elle appelle « les grands guerriers », émotion à laquelle il est permis de penser qu’une certaine fascination, semblable à celle qu’elle éprouvera pour les forces telluriques, s’est sans doute mêlée. (…) L’articulation du tronc et des branches maîtresses des grands hêtres est marquée par un épais renflement. Quand la branche est emportée par la tempête, c’est là que l’arrachement le plus souvent se produit. (…) Dans la déchirure se sont amassés la terre et les débris végétaux, qu’elle enlève avec soin, à la brosse, ainsi que tout le matériau trop mou pour une prise d’empreinte, un peu à la façon dont les archéologues nettoient un relief avant d’en faire un relevé par moulage. L’opération de nettoyage sera désormais une constante de son travail.

Elle enduit d’abord la déchirure de goudron maritime, et, déposant un papier sur la partie goudronnée, par pression des pouces et de la paume, elle en recueille la trace. (…) L’arbre génère ainsi lui-même l’image de sa face obscure, de son intérieur brusquement exposé. L’empreinte, art du contact, est un procédé à la fois archaïque- « cette façon étrangement préhistorique d’engendrer des formes» écrit Georges Didi-Huberman – et singulièrement moderne par sa simplicité, troublant par la valeur de preuve que détient toute trace indicielle, par la force du lien physique entre l’objet et ce qui le représente, tel un voile de Véronique. (…) L’empreinte, c’est aussi ce qui reste lorsque l’objet qui l’a produite a disparu, et l’on a pu relever la dimension de « l’empreinte comme deuil »(id.). En arrêtant le temps au lendemain de la destruction, les grands papiers goudronnés, une fois encadrés et mis sous verre, dans une présentation qui contraste avec la mystérieuse âpreté de leurs surfaces maculées de noir, relèvent bien d’une sorte d’art funéraire. »

« Un second travail sur la branche arrachée peut ensuite commencer. Le nettoyage de la déchirure est d’abord parachevé par l’élimination de toutes les parties abîmées. (…) Suit un ponçage suffisamment poussé pour effacer les traces de la lame, et que soient lisibles les veines du bois, sans aller jusqu’à l’obtention d’une surface trop lisse et renvoyant la lumière. La nature est ici le premier sculpteur, tant par la lente poussée de la croissance que par le sauvage arrachement, et l’artiste ne fait que dégager des scories qui l’engoncent la forme qu’elle a produite. »

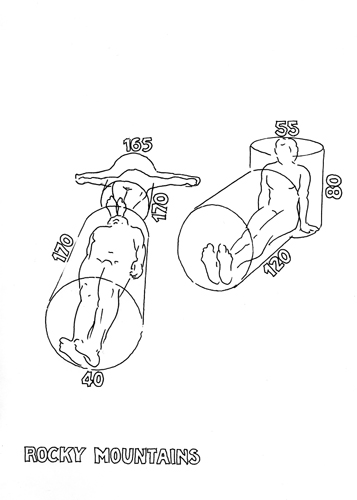

« De cette violence originelle, Dominique Bailly se rapproche encore en s’intéressant au volcanisme. (…) Dans un cratère de volcan, zone d’extraction de la pouzzolane, utilisée dans les travaux publics pour l’obtention d’un granulat léger et drainant, elle choisit quelques bombes volcaniques, dont les parfaits fuseaux modelés par la projection se détachent parmi les scories informes, et qu’elle appariera plus tard dans ses « diptyques », avec des formes jumelles sculptées dans le bois. »

L’arbre rouge.

Le séquoia jour un rôle tout particulier dans l’œuvre de l’artiste. L’un de ses catalogues d’exposition s’intitule Histoires de séquoia. Dans le Limousin, son intérêt pour « l’arbre rouge » étant connu, elle a été informée de la coupe d’un très grand spécimen. Elle en extrait cinq sphères d’environ 1,20 m de diamètre qui sont montrées très souvent en intérieur ou en extérieur.

« Très résistant, le bois, enduit de lasure incolore, s’altère à peine lorsqu’il est exposé aux intempéries. Sa surface se ternit un peu et se marque de fissures régulières et superficielles, qu’un léger ponçage suffit à effacer. La sphère étant taillée dans une bille de bois dont l’organisation interne est celle de cylindres concentriques, on voit apparaître à la surface tantôt le noyau central tantôt l’aubier périphérique. D’où l’alternance, sur sa surface, de zones rouges et de taches claires aux contours incertains, qui permet d’orienter mentalement la forme de la sculpture, pourtant d’une régularité parfaite, dans son bloc d’origine. Attribut traditionnel de la beauté classique, symbole cosmogonique s’il en est, la sphère conjugue ici la densité de la masse pleine à la douceur tactile de la surface et de son chromatisme nuageux.

Nuées, c’est précisément le nom qu’a donné Dominique Bailly à ces coupes peu épaisses en forme de flammèches, de cœur, ou d’ailes ouvertes, chutes préservées lors de l’exécution des sculptures précédentes et rassemblées dans une installation murale qui n’est pas sans rappeler la peinture. »

L’exploitation du chromatisme du bois de séquoia est tout particulièrement visible dans une œuvre que l’on retrouve dans de nombreuses expositions, qu’elle a appelé Mère Ubu, en raison de son aspect grotesque. Aujourd’hui Mère Ubu fait partie de la collection des musées de Chinon Vienne et Loire.

Les formes de l’arbre et la mémoire du bois

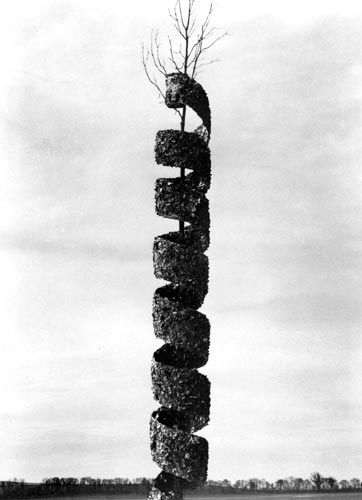

De nombreuses colonnes polies par l’artiste dans ses ateliers exaltent la verticalité de l’arbre.

« Les colonnes de Dominique Bailly sont rarement droites, « entre géométrie et organicité, elles ne paraissent rassemblées, à l’atelier ou dans le lieu d’exposition, que pour mieux louvoyer avec la verticale et le parallélisme » (Françoise Clédat). Réunies en 1997 dans l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons, et disposées dans la nef, les colonnes de bouleau et de chêne rouge, confirment, bien sûr, dans sa réciprocité, la métaphore archétypale de la cathédrale et de la forêt. Mais, surtout, la proximité de leurs homologues de pierre parfaitement rectilignes accuse le caractère tourmenté de leur forme, que l’intensité de la lumière, la configuration du sol, le vent, la circulation des sèves et le travail de la croissance ont modelée bien avant que le sculpteur ne la travaille à son tour. « Le matériau, dit Brancusi, doit conserver sa vie naturelle lorsqu’il est transformé par la main du sculpteur ».

« Il n’est sans doute pas d’objet dans le monde naturel qui expose aussi clairement que l’arbre coupé la nature de sa genèse et son rapport au temps. Sa lisibilité sur la coupe à l’aide des cernes d’accroissement tient par ailleurs au fait que l’arbre possède cette caractéristique étonnante de « vivre à la périphérie »(Robert Dumas), et donc de s’augmenter chaque année d’un cylindre de bois vivant sous l’écorce morte qui se craquelle pour épouser le développement du tronc.

L’arbre ressasse le passé de l’arbre, c’est le titre, emprunté au Livre des questions d’Edmond Jabès, que donne Dominique Bailly à une sculpture, elle aussi issue de la tempête, constituée, de la façon la plus simple, d’une roue taillée dans un tronc de chêne et cerclée d’un anneau de fer, qui tout à la fois l’enchâsse et la contraint, épousant parfaitement les irrégularités de la circonférence. »

« Lorsque le travail de la coupe et de la sculpture ne s’exerce plus perpendiculairement à l’organisation verticale de la bille de bois, ces anneaux deviennent des orbes dont la variété, selon l’orientation, devient infinie et que va mettre en relief le polissage. On remarquera que le polissage joue, dans l’œuvre de Dominique Bailly, un rôle presque inverse à celui qu’il a assumé dans l’histoire de la sculpture moderne. Au lieu d’ouvrir celle-ci à l’espace externe, en particulier par le jeu des reflets, comme chez tant de sculpteurs après Brancusi, le travail de la meule vise au contraire à souligner la structure interne enfouie dans l’épaisseur de la matière. (…) Avec les chutes, conservées dans son atelier parfois pendant de longues années, Dominique Bailly poursuit la même investigation. Mais les lames plus légères qu’elle extrait l’invitent, outre à s’affranchir du sol, à faire jouer la lumière mobile sur leurs surfaces polies, et parfois à les mêler à d’autres matériaux. Pour Les larmes de la forêt, elle recourt au verre soufflé et au plomb pour quelques éléments glissés parmi les formes de bois d’essences diverses, lisses, tantôt serpentines, tantôt en gouttes ou en fuseaux, suspendues à un émerillon qui permet leur mobilité, dans un ensemble modulable selon leur lieu d’accueil, et que l’artiste compare à une partition qui s’interprète à chaque installation. »

La nature et son double

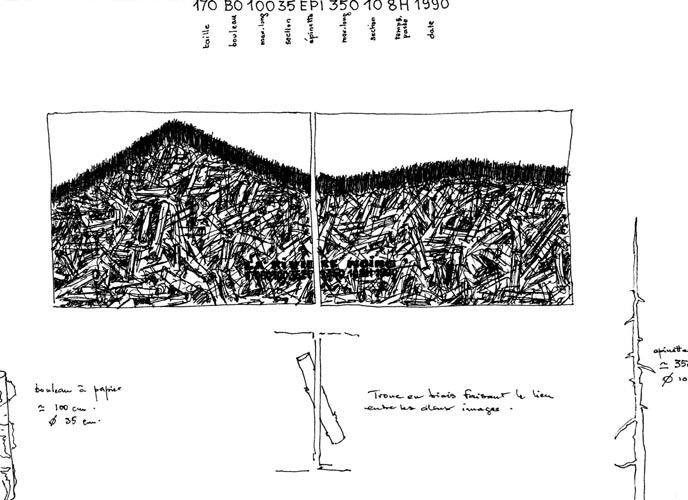

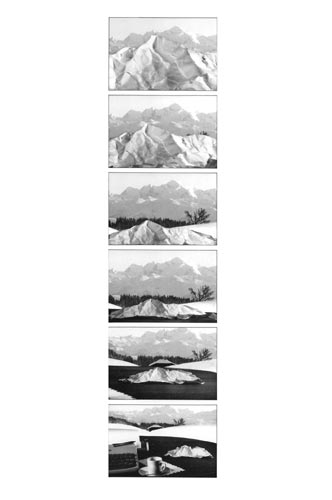

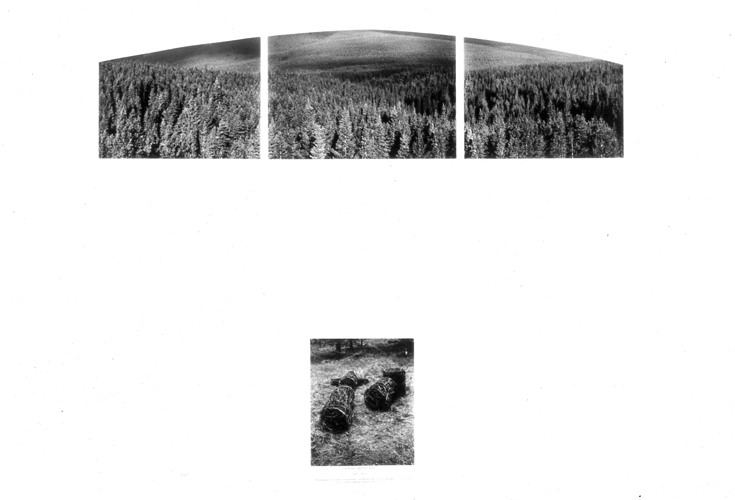

L’œuvre de l’artiste s’est construite par un incessant aller-retour entre intérieur et extérieur, soit qu’elle rapporte dans l’atelier des matériaux offerts par l’environnement naturel, soit qu’elle intervienne directement sur les territoires, grâce, le plus souvent, à un grand nombre de commandes. Dans le cadre des expositions Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade., la salle qui lui est consacrée dans l’écoMusée du Véron propose un ensemble de photographies, dessins, et maquettes qui se rattachent à quelques-unes de ces réalisations in situ. Parmi lesquelles un dessin pour l’œuvre installée dans le parc de sculptures de Vassivière et sa photographie.

Dans la clairière de Vassivière, lors de l’opération de nettoyage, apparaissent, sur un lit de feuilles mortes, les masses granitiques dans la diversité de leurs formes, tantôt géométriques et anguleuses – un polyèdre, une pyramide -, tantôt doucement incurvées et creusées d’un réseau de rides profondes. Demeurée jusque-là invisible – ce qui donne une idée de l’ampleur du travail de déblaiement -, émerge une butte de terre, un gonflement de terrain sous le vert intense des mousses, évocateur d’un tumulus, modeste épiphanie qui apporte comme une approbation inattendue au choix du site. Tout autour, l’artiste dispose cinq sculptures taillées dans des blocs de chêne massif, traitées pour résister aux intempéries, à l’imitation de quatre masses rocheuses. Elles entretiennent avec leur modèle une relation de proximité, d’où le terme employé par l’artiste de « diptyque », et viennent parfois, telle une forme de massue allongée, s’ajuster avec exactitude sur le socle granitique, dont elles semblent s’être tout juste détachées. La cinquième, solitaire, est lisse et ronde comme un galet. Dominique Bailly pose, comme beaucoup d’artistes cultivant l’intervention discrète en milieu naturel, comme Richard Long par exemple, la question du seuil de visibilité. Ici le spectateur est invité à chercher, dans la lumière changeante et parfois raréfiée, à s’interroger, à rapprocher, à séparer. À se souvenir aussi, que, sans doute, « la nature est le chantier originel de la sculpture » (Michel Enrici). À se représenter, fût-il aussi mythique que le récit de l’invention du dessin par une jeune corinthienne, « ce moment sublime et essentiel où un regard analysant un paysage a un jour produit un geste élémentaire pour inventer la sculpture»(id.).

Il arrive que ce thème du double ou du diptyque dont on a déjà vu un exemple avec les Larmes de la terre – mais on en trouverait bien d’autres dans l’œuvre de l’artiste – concerne, non plus des objets de nature, mais des formes manufacturées (des jarres, par exemple) , voire des éléments d’architecture, comme c’est le cas avec La tour du bois dormant au château de Monbazillac.

« Dominique Bailly a significativement choisi d’édifier sa tour devant la façade ouest, beaucoup moins ornée que la façade principale, et présentant, entre les deux tours, un mur aveugle. Elle érige au sol un cône de quatre mètres de hauteur, parfaitement homothétique des toitures en poivrière des tours qui l’encadrent. Sur une armature métallique sont agencés les sarments de vigne empruntés au célèbre vignoble environnant – le château de Monbazillac étant lui-même propriété de la coopérative agricole du même nom -, surmontés d’une pointe en tôle galvanisée. Tout en faisant scrupuleusement écho à l’architecture sévère, l’installation n’en souligne pas moins, par la relative fragilité du matériau et par son caractère ludique, la rigidité de son modèle avec une légère ironie. Elle a été reprise, de façon désormais pérenne, au château du Rivau, en Touraine, où la couverture de sarments est renouvelée régulièrement. Si l’on ne retrouve pas cette presque coalescence avec l’architecture qui caractérisait la réalisation de Monbazillac, l’œuvre fait toutefois de nouveau écho aux poivrières du château, tandis que l’allusion à la tradition vinicole se trouve en quelque sorte transposée au voisinage des vignobles de Chinon. »

Le mythe, l’histoire, la cartographie.

Les maquettes exposées à l’écoMusée montrent assez précisément la genèse des réalisations in situ. Ce sont des projets d’ensemble ou de certains détails, comme pour Le Chemin de Diane au Domaine de Chaumont-sur-Loire.

C’est l’histoire du lieu, qui fut donné à Diane de Poitiers par Catherine de Médicis, en dédommagement de la confiscation de celui de Chenonceau après la mort d’Henri II, et plus précisément le monogramme de la maîtresse du roi défunt, composé de trois croissants de lune enlacés, qui vont inspirer l’artiste. « Dominant la Loire, le site offre une vaste terrasse herbue que le visiteur est invité à traverser sur un chemin sinueux en platelage de bois qui se termine par une courbe pointue évoquant un premier croissant. Le visiteur, dans sa promenade sur le chemin de bois, passe par-dessus un second croissant de gravier blanc, tandis qu’un troisième, vertical celui-là, en aluminium peint, vert et bordé d’un ourlet doré, achève cette version du chiffre de Diane, transposée à l’échelle du paysage. »

Parmi les maquettes exposées, il en est une qui retiendra particulièrement l’attention, car il s’agit d’une commande non réalisée d’une œuvre in situ destinée à l’Université de Paris 8 à Saint-Denis. « Au cœur d’une butte ovoïde qui aurait fait 30 mètres de long s’ouvre un œil, symbole de la connaissance, à l’iris en écailles de schistes bleus autour de la prunelle miroitante. L’ensemble est encadré de deux lignes végétales sinueuses plantées de lierre persistant, et d’arbres rouges figurant les cils. La complexité du projet, la diversité des matériaux utilisés indiquaient des voies nouvelles dans l’œuvre de l’artiste. »

Bien que l’on ne trouve pas d’allusion à ce projet dans les expositions de Chinon, on évoquera ici, parmi les œuvres qui s’inspirent de la cartographie, l’intervention éphémère à l’Abbaye de Jumièges, en 2013.

S’inspirant de la carte ancienne du géographe Cassini (1714-1780), Dominique Bailly transpose l’image des méandres de la Seine entre Rouen et Le Havre sur une prairie en pente qui va du logis abbatial à la cathédrale Notre-Dame de Jumièges.

« Le visiteur est alors invité à longer l’image du cours de la Seine, voire à tenter de repérer le lieu où il se trouve sur cette carte imprimée à même la terre, dans une sorte de mise en abyme que soulignent les photographies aériennes de l’œuvre. « Ainsi, commente Gilles Tiberghien, est-on hors du site tout en étant dedans puisqu’on peut le percevoir en sa totalité – comme si on le survolait – et le parcourir en « raccourci » comme si l’on était chaussé de bottes de sept lieues ». (…) Dans les boucles concentre spectaculairement, dans un dépouillement élégant, les thématiques essentielles chères à l’artiste : celle de la « sculpture-promenade » (notion qu’elle a emprunté à Jean-Marc Poinsot, qui trouve là peut-être l’un de ses plus beaux aboutissements), celle des correspondances entre microcosme et macrocosme, mais aussi celle du double. »

L’amazone

L’Amazone est une œuvre de 1993, qui renouvelle la comparaison récurrente entre la verticalité de l’arbre et celle du corps humain.

« … sculpture à l’origine composée d’un tronc de hêtre renversé se divisant pour former une fourche qui dessine les jambes d’épaisseur inégale d’une figure géante (230 x 125 cm), sans tête. Deux départs de branche sectionnés évoquent des seins et la mutilation que s’imposaient les mythiques amazones. Les dimensions supérieures à la taille humaine, l’absence de tête et de bras, l’étirement d’une jambe s’opposant à la puissance de l’autre, le décalage entre l’axe du torse et le reste de la figure dans une décomposition du mouvement, font irrésistiblement penser à quelque version féminine et moderne de L’homme qui marche de Rodin. Comme si la célèbre formule d’Oscar Wilde selon laquelle ce n’est pas l’art qui imite la nature, mais bien l’inverse, se trouvait soudain prise au pied de la lettre. Pour peu, bien sûr, que l’on observe avec attention la nature afin d’en extraire cette forme étonnante de « ready-made assisté ». La sculpture est montrée en 2021-22 dans la vitrine du Carroi à Chinon. Le bronze quant à lui occupe, depuis 2007, la pelouse de la Maison Max Ernst, où l’artiste a construit son nouvel atelier.

Quand les arbres dansent

Dans les années 2012 et 2013, Dominique Bailly réalise une série d’œuvres où le thème de l’arbre demeure central, mais gagne en légèreté, et semble même s’affranchir de la fatalité de l’enracinement végétal. L’envol, Danse, Tango… beaucoup de ces pièces seront montrées lors d’une exposition à l’Abbaye Saint-Martin de Laon en 2014

« L’arbre qui court relève d’un défi amusé aux lois de la nature. C’est un pêcher gracile dont le bois écorcé a pris une teinte fauve, rehaussée de touches de peinture, blanches pour la plupart, plus rarement d’un beige rosé, ce qui lui confère la douceur d’un pelage. Renversée, la légère structure dégingandée porte sur l’extrémité des branches taillées en forme d’ergots au bout de longues pattes, et semble saisie en plein élan.

Aujourd’hui, L’arbre qui court est visible à la Maison Max Ernst, dans une salle dont la paroi vitrée ouvre sur le parc. »

Petites formes

On rappellera enfin que la première de ces expositions dévolues par la ville de Chinon à l’œuvre de l’artiste disparue, au 24 galerie, était plus particulièrement consacrée à ces nombreuses sculptures qu’elle appelait « petites formes », disposées sur une estrade sous le dais ironique d’un Arbre qui sort de son entonnoir fixé sur le haut du mur.

« S’il en est qui font parfois écho, pour ainsi dire en miniature, aux motifs familiers, de la sphère ou du « fruit-cône », et si dans d’autres on retrouve des procédés déjà rencontrés dans les grandes sculptures, telle l’interprétation anthropomorphe d’un motif végétal, il ne s’agit nullement de maquettes en vue de réalisations plus importantes. Elles relèvent pour la plupart d’un esprit assez différent : plus narratives, plus figuratives, souvent humoristiques, et, parfois, cultivant un certain mystère. […] Les titres prennent alors une importance particulière, comme autant de commentaires, ou d’interprétations des motifs. Un titre tel que L’ourson s’accorde de façon convaincante à la rondeur d’un bel amadouvier flanqué de deux larges oreilles, monté sur une de ces formes ovoïdes, chères à l’artiste, et que l’on retrouve, couchée, avec le Petit cône, sur lequel l’incrustation de deux perles suggère les yeux d’une souris. Les plumes du Guerrier – certaines véritables, et d’autres taillées dans le bois – paraissent fièrement portées par une section de tronc de magnolia. La drôlerie et la justesse de l’évocation, qui reste toujours ouverte et allusive, font de ce petit peuple une galerie de personnages. »

Expositions Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade. Musée d’arts et d’histoire Le Carroi, Chinon ; écoMusée du Véron, Savigny-en-Véron ; 24 galerie, Chinon. Direction des musées, Angèle Richard de Latour. Chargée de mission pour l’art contemporain, Cindy Daguenet. Jusqu’au 18 septembre. www.chinon-vienne-loire.fr

Site de l’artiste : www.dominique-bailly.com

Maison Max Ernst et Dorothea Tanning, 12 rue de la Chancellerie, Huismes. www.maison-max-ernst.org

Château du Rivau, 9 rue du château, Lémeré. www.chateaudurivau.com

Sources textuelles : Dominique Bailly, textes de Colette Garraud, Angèle Richard de Latour, Cindy Daguenet, biographie, bibliographie, édition Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, 2022

Citations dans l’article : Georges Didi-Huberman, L’empreinte, centre Georges Pompidou, 1997 ; Robert Dumas, Traité de l’arbre, Acte Sud, 2002 ; Françoise Clédat, Dominique Bailly, Passage à Troyes, Espace des arts à Colomiers, Artothèque de Caen, 1994 ; Michel Enrici, Dominique Bailly.Sculpture, dépliant, parc de sculpture de Vassivière en Limousin ; Gilles Tiberghien, Jumièges-À ciel ouvert,2013.

Sources des images : les photographies des expositions Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade., soit les illustrations 1,2,3,6,9,11,14,15,19,24,25, sont de François Lauginie. Ill.17bis : photo. Patricia Laigneau. Les autres images proviennent du site de l’artiste (dont ill. 7, photo. Jacques Hopffner).