L’été photographique 2021 de Lectoure présente jusqu’au 19 septembre, sous le titre Une aventure canadienne, un choix d’œuvres de François Méchain, sculpteur et photographe disparu en février 2019. Cette exposition fait suite à celles que lui avait consacrées l’automne dernier, en différents lieux, la ville de La Rochelle, ainsi que le Château Palmer en Médoc, expositions pour la plupart abrégées par le confinement.

Dans l’une des expositions automnales à la Rochelle, In situ ou le souci du monde, on trouvait déjà La Rivière noire, imposant diptyque photographique réalisé au Québec en 1991 dans la solitude du parc forestier des Laurentides. Cette œuvre, de nouveau visible à Lectoure, rassemble certains des traits essentiels du travail de François Méchain auquel elle peut, de ce fait, introduire.

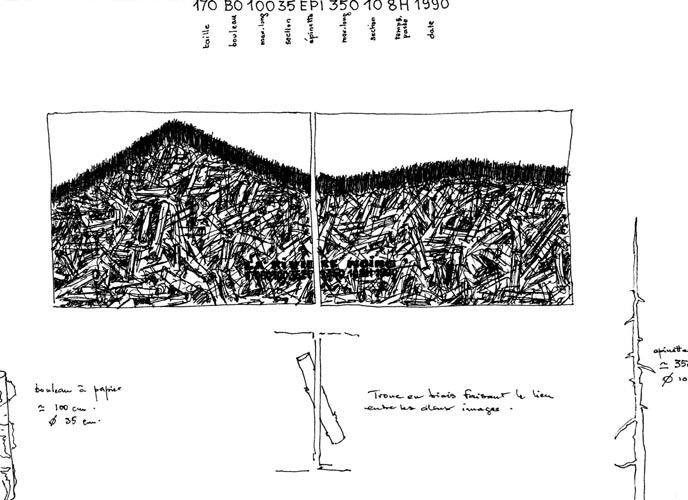

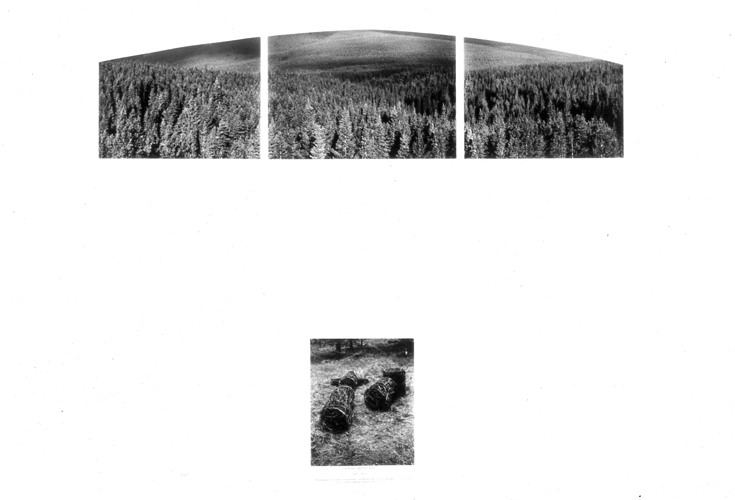

Au premier plan, un amoncellement brutal de troncs et de branches, arrachés, brisés, dépouillés de tout feuillage, occupe l’essentiel de l’image. Son contour fait écho dans une spectaculaire rime plastique à celui de la crête de la montagne qui occupe le fond. Entre les deux formes massives et homothétiques tous les plans intermédiaires sont occultés, et l’artiste évoque certaines toiles de Cézanne à propos de la « coalescence » entre le proche et le lointain. La correspondance rigoureuse entre la ligne d’horizon et la forme donnée au tas n’est évidemment possible que du seul point de vue choisi par le photographe, tandis que le cadrage élimine les parties latérales. À gauche de l’image s’inscrit, en lettres blanches, ce qui est à la fois le titre de l’œuvre et le nom du lieu, et témoigne de l’intérêt constant que l’artiste porte à la toponymie : l’appellation d’un site est pour lui révélatrice du versant humain de son histoire, et l’on a pu noter le caractère souvent sombre des intitulés des lieux québécois, manifestation probable de l’effroi qu’inspira longtemps une nature violente. Plus énigmatique, l’inscription portée sur la droite de l’image énonce, à la façon d’un code-barres, un certain nombre de données relatives à la matérialité de la sculpture et aux conditions de sa réalisation : taille de l’artiste, longueur et section maximale des troncs de bouleaux transportés, longueur et section maximale des troncs d’épinette transportés, durée de l’action, date. Selon l’information dont il dispose, le spectateur pourra – ou non – déchiffrer cette inscription, comme d’ordinaire pour un code-barres. Cependant, même sous une forme cryptée, ce qui est rappelé ici, c’est que, loin de tout culte de la Wilderness excluant l’humain d’un monde sauvage farouchement préservé, François Méchain a voué la plus grande partie de son travail non pas à la seule nature, mais bien à la relation entre l’homme et la nature. Et c’est d’abord par son corps, son pouvoir et ses limites, par ses gestes et par son travail, que l’homme se confronte à son environnement, de même qu’il l’organise par son langage. Enfin, l’image du saccage de la forêt, dont témoignent ces tas de branchages pas même récupérés et destinés à pourrir sur place, jointe à l’évocation directe de la société marchande à travers le codage, traduisent un souci écologique qui sera de plus en plus important dans l’œuvre de l’artiste. Quelques années plus tard, à l’occasion d’un colloque à Pau, il s’attachera à la divulgation du documentaire consacré en 1999 par Richard Desjardins et Robert Monderie à la destruction de la forêt canadienne, L’erreur boréale.

L’action solitaire en pleine nature, le caractère plus ou moins éphémère de la réalisation in situ, la photographie invitant le spectateur à partager imaginairement l’expérience, tout cela peut, à première vue, suggérer un rapprochement avec le land art, tout au moins avec le land art anglais tel que l’ont pratiqué Hamish Fulton ou Richard Long (lequel récusait plutôt une appellation susceptible de créer une confusion avec les artistes américains, à ses yeux peu respectueux de l’environnement). Mais alors que Fulton affirmait « je ne suis pas photographe », et que Long se voulait avant tout sculpteur, c’est l’articulation entre la sculpture et la photographie qui structure l’œuvre de François Méchain, qui fut d’abord photographe, et a toujours revendiqué cette origine. L’exposition Séquences et Équivalences, montrée l’automne dernier à la Rochelle au Carré Amelot et consacrée à ses premiers travaux, le rappelait opportunément.

La photographie d’abord.

Dans les Séquences, la dimension modeste des images s’oppose à la monumentalité du tirage de La Rivière noire et des œuvres ultérieures, tandis que leur enchaînement selon un sens de lecture qui est celui de l’écriture construit un déroulement narratif. Sans titre (1977) : un arbre entre à demi dans le champ par le bord, et perd une unique et dernière feuille. Celle-ci tombe, puis, sur les images suivantes, remonte sous la forme d’un oiseau. Mort et renaissance sont évoquées ici dans un poème visuel d’une grande simplicité, où la perception de l’univers entier à travers un infime détail s’apparente au haïku.

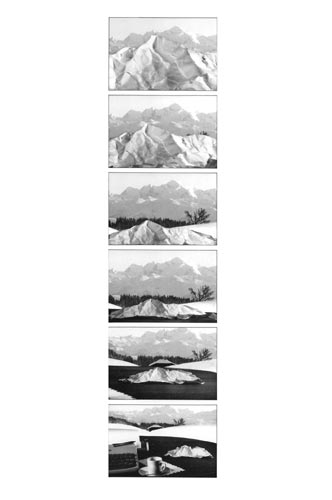

La série des Équivalences, quant à elle, est un hommage aux photographies de nuages d’Alfred Stieglitz, ces Équivalents d’abord nommés Song of the Sky (1923), par lesquelles le photographe américain disait avoir voulu échapper à la prégnance du sujet au profit d’une émotion émanant de la seule forme quasi abstraite. Parfois, François Méchain a cultivé pareillement, quoique par des voies différentes, le doute sur la nature même de ce qui est représenté. Dans la séquence verticale de six images de l’ Equivalence n°5, la première est celle d’une montagne enneigée, qui se révèle, avec le recul – au sens strict d’un éloignement du point de vue et d’un élargissement du champ de vision – n’être qu’un papier froissé sur une table, elle-même située face à la montagne. Dans les Équivalences, l’artiste joue tout à la fois d’une mise en abyme des motifs, de la toute-puissance du cadrage, et des illusions que celui-ci suscite. « Le doute est central dans mon travail, dit-il. Je suis un enfant de Montaigne. Ce qui m’intéresse, c’est l’espace entre une chose et sa représentation, le gap, l’entre-deux, et les incertitudes, le questionnement que cet écart instaure ».

Cette troublante correspondance entre les contours d’objets aussi éloignés tant par leur nature que par leur échelle se retrouve d’ailleurs dans la composition de La Rivière Noire : le positionnement du photographe et le cadrage strict semblent renchérir sur le dogme pictural de l’unicité du point de vue imposé par les lois de la perspective, et, de ce fait le remet en question, car il en souligne à la fois l’arbitraire et la fragilité. De même pour la définition traditionnelle -occidentale – du paysage comme « étendue de pays que l’on voit sous un seul aspect» (Littré), subordonnant le concept de paysage au regard d’un spectateur immobile.

Même si, après l’épisode canadien, les dimensions écologiques et politiques (en particulier autour des notions de frontières et de migrations) vont apparaître de plus en plus importantes dans l’œuvre de François Méchain, la pensée artistique ne sera jamais pour autant instrumentalisée au profit de l’engagement, et la réflexion du plasticien sur le medium photographique, sur sa place dans l’histoire, sur les jeux visuels et sémantiques qu’il permet, seront toujours au cœur de sa démarche.

Les photographies des interventions au Canada montrées à Lectoure sont toutes en noir et blanc. Durant quinze années, François Méchain a travaillé exclusivement en argentique afin de réaliser lui-même ses grands tirages et d’en maîtriser tous les aspects. Il a nourri tout au long de son œuvre une passion pour l’émergence de l’image photographique, tant dans le cours de l’histoire que dans le déroulement de chaque tirage, et considérait tout négatif comme une simple « promesse ». Évoquant les complexes installations et même l’effort physique que les grands formats nécessitaient, il se disait volontiers « sculpteur en chambre noire ». Ce n’est que plus tard que le passage à la couleur ainsi qu’au numérique, d’usage plus souple, favorisera, de son propre aveu, l’évolution de son travail vers un propos de plus en plus engagé.

Des sculptures dans et avec la nature.

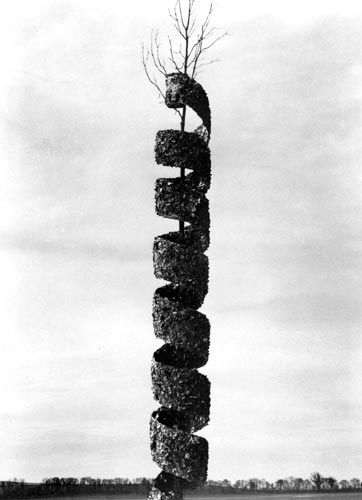

À la Chapelle des dames blanches à la Rochelle, on a pu revoir certaines des Sculptures-fictions, œuvres réalisées avant 1990, sur le lieu de vie de l’artiste en Charente-Maritime, qui constituent une étape essentielle de sa démarche. Intervenant dans le paysage avec les éléments végétaux que celui-ci lui offre, il crée en sculpteur des formes qui s’inscrivent dans le lieu par leurs matériaux tout en s’en démarquant par leurs formes géométriques affirmées – abstraites et, pour dire vite, « antinaturelles » -, le plus souvent érigées et, d’évidence, éphémères. « Un artiste opérant in situ, bâtit une hypothèse singulière autrement dit une fiction » écrit à leur sujet Jacques Leenhardt, soulignant combien certaines de ces hautes colonnes de feuilles, telle Sculpture-fiction n°3, constituent autant d’hommages à Brancusi (dont il faut encore rappeler, par ailleurs, le rôle essentiel dans l’histoire des rapports entre sculpture et photographie).

On verra ensuite la pratique de la sculpture en pleine nature prendre des formes diverses et s’affranchir de la quasi obligation d’utiliser seulement les matériaux disponibles sur place. La série canadienne en comporte un étonnant exemple avec Le Haut du Fleuve (« Le Fleuve », c’est ainsi que l’on nomme au Québec le Saint-Laurent). L’artiste intervient dans l’immensité du paysage par l’imitation sculptée en bois d’épinette de trois rochers. Imitation distanciée et paradoxale : elle se contente d’un rappel stéréométrique, simplification géométrique qui ne vise bien sûr aucun illusionnisme, elle use d’un matériau d’usage courant, semi-industrialisé, et sans apprêt mais rapporté en quelque sorte à ses lieux d’origine, et surtout elle joue de la perspective pour donner l’impression trompeuse d’une identité de taille entre l’objet de nature et son double, en fait beaucoup plus petit. L’artiste nous rappelle par là que toute action artistique in situ pose d’abord la question du rapport d’échelle entre l’œuvre et son environnement, mais aussi que la photographie peut ruser avec le réel.

In situ et nomadisme.

François Méchain est en quelque sorte l’héritier de ce mouvement de sortie des ateliers qui a marqué les années 1970 et placé tout un pan de l’art sous le signe du déplacement, relevant tantôt de la marche, randonnée ambitieuse ou simple promenade, tantôt d’un véritable nomadisme, le plus souvent favorisé par la commande. Il aura ainsi été invité à travailler dans un grand nombre de territoires tant en France qu’un peu partout dans le monde. Au Canada en particulier entre 1990 et 2007, au Québec, en Ontario, Alberta, Manitoba… De ce nomadisme, l’intervention in situ est l’inévitable corollaire. La pratique d’un art in situ, qui ne se rapporte pas nécessairement à l’intervention en milieu naturel (on rappellera que le terme, en France, a été popularisé par Daniel Buren, et concerne souvent des interventions urbaines), suppose que l’œuvre soit conçue pour un site unique, qui détermine sa forme et son sens et dont, pérenne ou éphémère, elle demeure indissociable, que la photographie conserve ou non la mémoire du geste artistique. Dans le cas de François Méchain, on l’a vu, le site lui-même est envisagé sous tous ses aspects, esthétiques, géographiques, historiques, dans sa dimension naturelle autant qu’humaine. Lieu de mémoire s’inscrivant dans l’histoire du paysage et de ses représentations, il est aussi lieu de vie et de pratiques où culture et nature apparaissent indissociables, l’artiste prenant lui-même une position critique au regard de ce que le site révèle.

Ainsi pour Le Chemin au porc-épic, réalisé, comme La Rivière noire dans le parc des Laurentides : la sculpture in situ composée de cinquante arbres morts regroupés et replantés par l’artiste, porte le même message que La Rivière noire. Les épinettes redressées jonchaient auparavant le sol de la forêt ravagée. Le cadrage de l’œuvre finie ne montre plus que leurs troncs serrés les uns contre les autres sur la terre nue, décharnés sur le pourtour et laissant deviner au cœur de l’étrange bosquet quelques branches encore préservées, monument aux « morts debout », selon le mot de l’artiste. L’image est ici unique alors que, dans le cas de La Rivière des eaux volées, le recours au diptyque met en regard la vision d’un désastre écologique et celle d’une ébauche sculpturale à partir des ruines végétales. On y retrouve ce sens de la géométrie et de la déclinaison quasi minimaliste de formes élémentaires qui se percevait déjà dans les Sculptures-fictions, que l’on a noté dans Le Haut du Fleuve, et qui s’impose dans nombre des dessins de l’artiste. Celui-ci se réfère parfois à la célèbre formule de Cézanne : « Tout dans la nature se modèle sur la sphère, le cône et le cylindre… » (lettre à Émile Bernard, 1904).

Dans les œuvres de grand format, il arrive que ces motifs, qui manifestent à l’évidence une volonté humaine d’ordonnancement et de clarté, s’articulent exactement avec les productions de la nature. Ainsi avec Arkadia (1991), réalisée en Grèce dans les mêmes années que le séjour dans les Laurentides, les sphères végétales parfaites font écho aux boules irrégulières d’une végétation rare, tandis qu’une ellipse de pierres calcaires se déploie au premier plan, suggérant l’ombre claire et paradoxale d’un soleil noir. Équilibre, harmonie et puissance se dégagent de la sculpture in situ tout à la fois éphémère et monumentale, ainsi que des forts contrastes de valeurs qui charpentent son image photographique. Alors que, dans La Rivière des eaux volées, le fait d’avoir conservé les rameaux brisés qui hérissent, tels une couronne d’épine, les troncs martyrisés, contrarie la rigueur géométrique de la construction, suggérant peut-être que le geste artistique, plutôt que d’aspirer à quelque impossible réparation, se résigne à n’offrir qu’une épitaphe désolée.

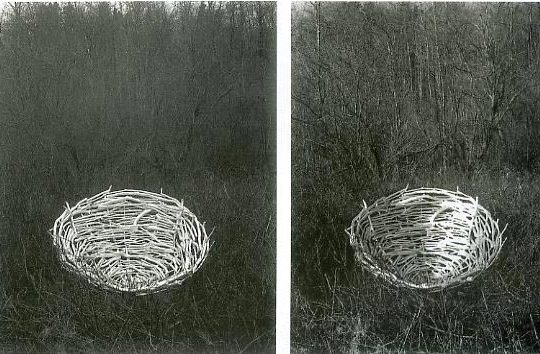

Dans le rapport qu’entretient l’artiste avec le paysage, s’il est des constantes que l’on a soulignées, se manifeste cependant une grande diversité. Au diptyque sévère de La Rivière des eaux volées, on pourrait opposer celui montré à Lectoure dans la salle précédente, Light Trap (piège à lumière) pour la délicatesse du geste photographique qui tente de saisir l’impalpable et le fugitif. Dans son étonnant commentaire de l’œuvre, François Méchain fait allusion à deux « intrusions blanches » sur le territoire indien de Chicoutimi, particulièrement destructrices : la première au XVIIème siècle, du fait des européens attirés par le commerce des peaux (« perte d’identité de la culture locale, introduction de maladies et de l’alcoolisme »), la seconde dans les années 1930, due à l’apparition d’un complexe industriel dédié au traitement de l’aluminium, facteur de dégradation de l’environnement autant que d’enrichissement économique. Il arrive parfois, dans la démarche complexe de l’artiste, que les dimensions historiques et politiques, pour importantes qu’elles soient, demeurent à l’état de contenu latent à peu près insaisissable pour le spectateur. Le contenu manifeste, ici, c’est la « troisième intrusion blanche », celle de la lumière, qui fait suite à l’obscurité hivernale. Saisie contemplative d’un instant de grâce, qui explore toutes les nuances du noir et blanc photographique, tant dans la vasque rustique de branchage qui recueille la coulée lumineuse, que dans le superbe rendu de la résille de broussailles dénudées surgissant soudainement de l’ombre.

Le corps et le monde, mesure et démesure.

On a évoqué plus haut, à propos de La Rivière noire, l’inscription du nom du lieu ainsi que le codage relatif au corps de l’artiste et, en terme quantitatif, de son travail. « Dans tous mes travaux au Canada, je me suis volontiers placé aux limites de ma force physique » dit-il. Fils d’un agriculteur passionné d’agronomie, François Méchain entretient des liens particuliers aux divers travaux de la terre, au lien ancestral entre l’homme et la nature dans sa double dimension, contemplative sans doute, mais aussi utilitaire. En témoignent de grandes photographies magnifiant des coins de bûcherons abîmés par l’usage, tels d’antiques et mystérieux monuments.

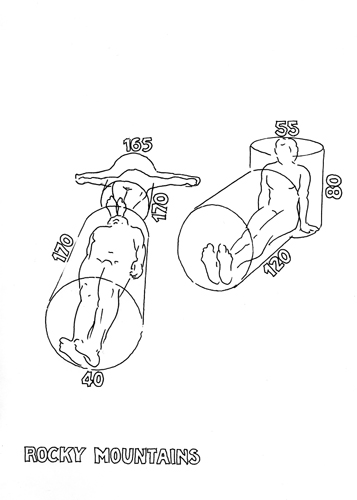

Mais parfois la confrontation physique avec la nature, à laquelle invitent tout particulièrement les grands espaces canadiens, s’avère par trop violente pour permettre à la sculpture de s’imposer. Comme dans Rocky Mountains, dont on ne verra qu’un élément photographique et son dessin préparatoire, l’œuvre étant restée inachevée. Elle aurait compris une immense photographie de la forêt canadienne, disposée comme une arche en dessous de laquelle devaient être montrées les constructions de brindilles reprenant la forme du corps de l’artiste. Celui-ci dit s’être inspiré d’une de momies anatomiques de Raimondo di Sangro exposées dans la chapelle Sansevero à Naples, cadavre desséché montrant le réseau sanguin. Le code en bas de la photographie renvoie aux mensurations de l’artiste, comme s’il lui fallait affirmer les limites de son propre corps face à l’immensité.

La présence, dans l’exposition de Lectoure, d’un croquis préparatoire très élaboré de ce motif est l’occasion de rappeler l’importance du dessin dans la pratique de François Méchain, sous des formes très diverses. Tantôt, comme ici, il s’agit d’un projet sculptural mesuré et chiffré, qui d’ailleurs contraste avec le caractère rugueux et schématique de la réalisation stéréométrique finale. Tantôt, le dessin de petit format répond au besoin d’une notation rapide, spontanée, d’une idée saisie dans l’instant : l’exposition Dess(e)ins à la Rochelle, montrait des feuilles libres ou des carnets dans lesquels on voyait combien « l’exercice des choses » consiste souvent en une opération de détournement, suscitée par la brusque émergence, soit d’une association libre, soit d’un rapprochement incongru : ainsi ces croquis, curieusement prémonitoires, réalisés lors d’un voyage en Chine en 2015, qui montrent des arbres porteurs de masques chirurgicaux. Enfin, la même exposition faisait une place importante à une troisième catégorie : celle de grands dessins, souvent enrichis de collages, projets réalisés à l’échelle définitive d’une œuvre sculpturale et photographique. Celle-ci ne fut pas toujours réalisée, mais lorsqu’elle l’était, l’artiste a parfois voulu montrer en pendant l’œuvre et son projet dessiné. On perçoit alors tant la précision du concept initial que l’art de s’en écarter lorsque la nature et les propriétés des matériaux le nécessitent.

Matière et relief.

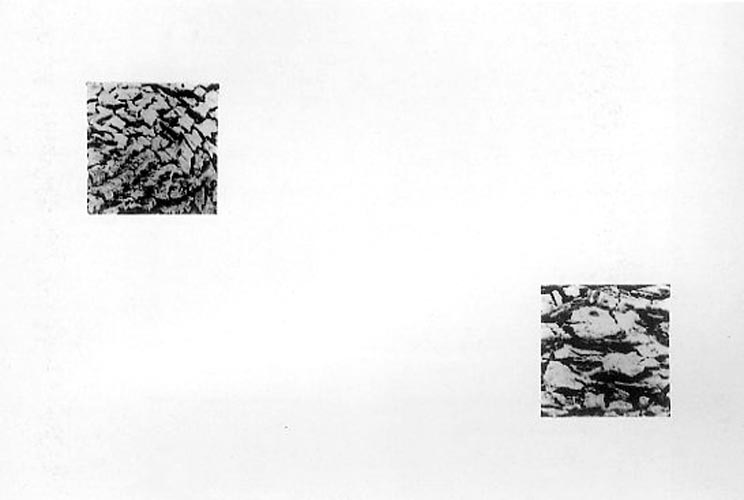

Après la ligne de contour, l’exploration de la matière : si le point de vue, dans La Rivière noire, instaurait une parenté entre les limites de deux formes distantes, en l’occurrence entre la nature et l’artefact, c’est sur une analogie de texture entre deux éléments naturels que se construit l’œuvre Lasalle River, réalisée à Winnipeg quelques années plus tard. Le vaste espace a ici disparu, du fait d’une vision proche et plongeante qui fait monter vers le cadre une mince bordure d’herbe (une vision « à la Monet », que celui-ci privilégie dans de nombreux Nymphéas) focalisant le regard sur un mince territoire où la nature semble jouer à s’imiter elle-même.

Deux petites fenêtres, dans ce polyptyque très particulier, précisent ressemblances et légères différences d’aspect entre l’écorce des troncs coupés et les craquelures de la boue séchée, l’artiste précisant d’ailleurs qu’il a en certains endroits utilisé cette dernière pour compléter la surface de l’écorce. On notera au passage le caractère haptique autant qu’optique de la photographie, seul le noir et blanc pouvant sans doute permettre une telle concentration sur le relief des choses, et faire pareillement appel à l’imaginaire tactile. La construction du polyptyque est presque didactique, à première vue tout au moins, mais trompeuse, car sait-on encore vraiment ce qu’on voit dans chacun de ces échantillons arrachés à leur contexte et rendus à une sorte d’anonymat ? Tout se passe comme si la sélection et l’agrandissement engendraient plutôt une perte de repères dans une sorte d’effet « blow-up » (pour citer le film d’Antonioni). Cet intérêt pour l’écorce est au cœur également d’une œuvre complexe réalisée pour la Maison européenne de la photographie, L’arbre de Cantobre (1992-98), dans laquelle l’artiste utilise le tronc de l’arbre à la façon d’un rouleau imprimeur et découpe des vues de l’écorce, en négatif et agrandies jusqu’à empêcher toute identification de l’objet représenté dans ce qu’il nomme « carrés d’incertitude ».

Ainsi, la présence des œuvres de François Méchain s’avère particulièrement significative dans le cadre de l’Été photographique 2021 placé sous le signe d’une « expérience physique du monde » et d’une intention de « revisiter la notion ambivalente de « nature » (Marie-Frédérique Hallin). Unique, du fait entre autres, de cette articulation si particulière entre sculpture et photographie, son travail n’en croise pas moins celui d’autres d’artistes de sa génération, qui, par des voies différentes ont exploré des thématiques voisines, et les ont introduites en même temps que lui dans le champ de l’art contemporain, où elles s’imposent désormais. On songe par exemple, devant Rocky Mountains à Giuseppe Penone imprimant sur les éléments naturels la mesure et l’action de son propre corps ainsi qu’à Richard Long qui, pris en Laponie dans une tempête de neige renonce à toute création, et ne produit que la photographie du lieu (Arctic Spindrift). Devant Le Haut du Fleuve, on évoquera Dominique Bailly redoublant par des sculptures de bois un chaos rocheux dans le parc de Vassivière. Pour la relation aux métiers des agriculteurs, bûcherons et autres travailleurs de la nature, il faut citer Penone encore, bien sûr, ainsi, entre autres, que David Nash ou Giuliano Mauri, l’un s’inspirant des modes primitifs d’irrigation par des troncs creusés pour ses Waterways, l’autre enserrant les arbres de sa Cathédrale végétale dans les cages de protection qu’utilisent les forestiers. La place de la photographie à l’origine de l’œuvre sculpturale est certes plus rare, mais partagée avec la land-artist Nancy Holt…. On pourrait multiplier à l’envi les exemples. Il ne s’agit pas là d’un mouvement explicitement défini, mais bien plus largement, d’un nouveau rapport à la nature ayant aujourd’hui gagné bien des champs de la pensée, dont certains artistes, comme François Méchain, ont été les pionniers, et qui concerne aujourd’hui fortement la génération qui leur succède. Beaucoup partagent désormais ce Souci du monde, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Michel Guérin, (« ces hantises qui assiègent en Méchain l’homo viator – le grand voyageur citoyen » écrit-il). Chacun tentant de conjurer une possible destruction dans laquelle pourrait disparaître jusqu’à l’espèce humaine « en abandonnant au cosmos – selon l’élégante et d’autant plus inquiétante formulation de Philippe Descola – une nature devenue orpheline de ses rapporteurs ».

Les expositions :

L’été photographique 2021, Lectoure, 10 juillet-19 septembre 2021, sous la direction de Marie-Frédérique Hallin. Exposition Une aventure canadienne de François Méchain à L’École Bladé. Avec un film de Vladimir Vatsev réalisé quelques semaines avant le décès de l’artiste.

La Rochelle, Un parcours/hommage à François Méchain, commissariat Nicole Vitré-Méchain, avec l’amicale complicité de Laurent Millet et Pascal Mirande, qui exposaient chacun une œuvre, automne 2020 : Carré Amelot (Séquences et équivalences), Chapelles des Dames blanches (Dess(e)ins), Centre Intermondes (In situ ou le souci du monde), Espace d’arts, lycée Valin (À travers la fenêtre).

Château Palmer, Cantenac, Gironde : Genius Loci. François Méchain, automne 2020.

Images : extraites du site de l’artiste, à l’exception des vues de l’exposition de Lectoure et de la Chapelle des Dames blanches, photos de l’auteure.

Sources :

– Le site officiel francoismechain.com (webdesign : Jean-Luc Fouet) est la source d’informations la plus complète sur les œuvres, les commentaires de l’artiste, les expositions, la bibliographie, accompagnées d’un choix de textes et de vidéos.

–L’été photographique 2021, Guide du visiteur, par Marie- Frédérique Hallin.

– François Méchain, sculptures, Musée des Beaux-Arts de Calais, 1993, textes de Annette Haudiquet et Jacques Leenhardt.

– Michel Guérin, François Méchain ou le souci du monde, 2018, Presses Universitaires de Provence.

– François Méchain. L’exercice des choses, 2002, éd. Somogy. Textes de Michel Guérin et Colette Garraud. L’ouvrage comporte un entretien de l’artiste avec Laurence Chesneau-Dupin, Catherine Duffault, Jean-Yves Hugoniot et Jean-Pierre Mélot , conservateurs de musées.

– François Méchain. L’arbre de Cantobre, 1998, éd. Actes Sud, Maison européenne de la photographie, Galerie Michèle Chomette. Texte de Colette Garraud.

-Sur la définition occidentale du paysage en fonction d’un unique point de vue, voir Alain Roger (sous la direction de), La théorie du paysage en France 1974-1994, 1995, éd. Champ Vallon.

– Voir également, en particulier en ce qui concerne la préoccupation écologique de la jeune génération artistique : Paul Ardenne, Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène, 2018, ed. La Muette, Le bord de l’eau, Lormont. Postface de Bernard Stiegler.

-Philippe Descola, Par-delà nature et culture, 2005, éd.Gallimard.